« Rien n’est irréversible »

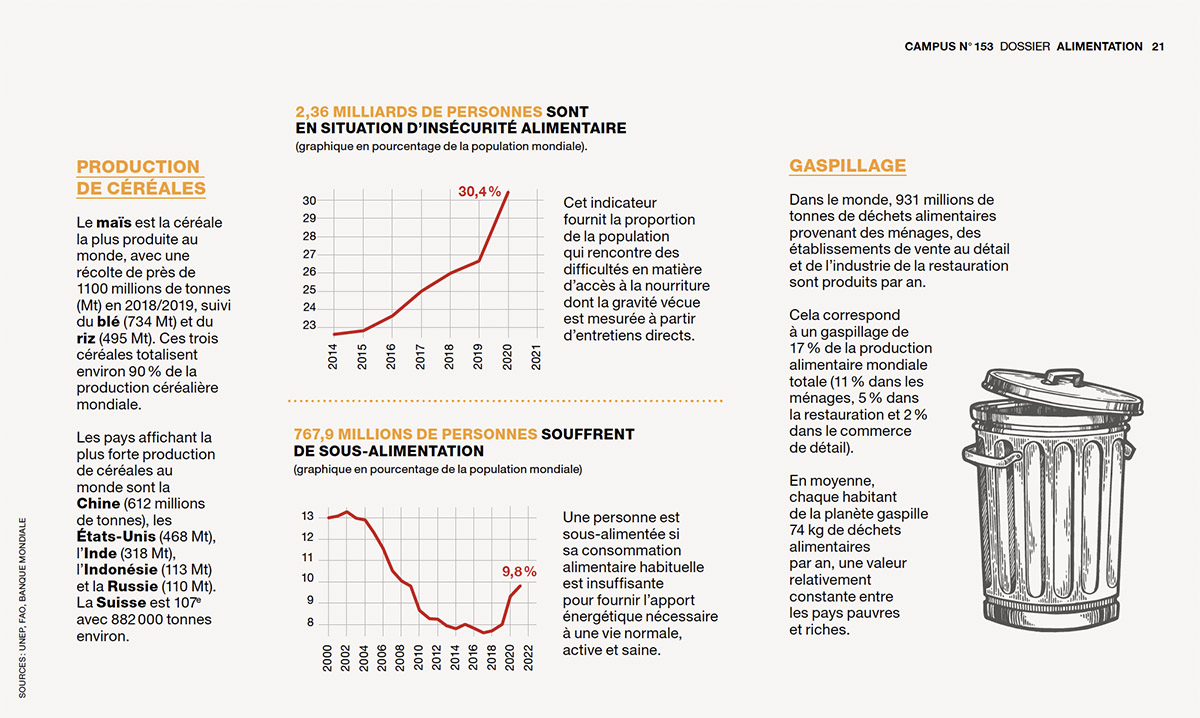

Sous l’intitulé « nourrir le monde », la 8e édition du Festival histoire et cité abordait la thématique de l’alimentation. Un sujet a priori banal qui a pourtant largement façonné nos sociétés, en particulier via le contrôle des céréales.

Boire et manger. Au travers de quelque 600 événements répartis entre Genève, Lausanne et, pour la première fois, Neuchâtel, la 8e édition du Festival Histoire et Cité s’est penchée sur la vaste thématique de la nourriture qui renvoie tantôt à la joie et au plaisir de consommer, tantôt à l’asservissement, aux difficultés économiques, à la maladie, voire à la famine. Or, pour l’un des orateurs, Alessandro Stanziani, directeur d’études et titulaire de la chaire Histoire globale des régimes économiques (XVIIe-XXe siècle) à l’École des hautes études en sciences sociales à Paris, c’est justement le rapport de l’humain à la nourriture ou, plus précisément, sa volonté de contrôler les semences et le marché des céréales, qui a non seulement largement façonné le monde d’hier et d’aujourd’hui mais façonnera aussi celui de demain.

Campus : Dans votre dernier livre (« Capital Terre », 2021), vous proposez de relire l’histoire de l’humanité par le biais des céréales. Pourquoi ce choix et quel a été le point de départ de votre réflexion ?

Alessandro Stanziani : Avec les changements climatiques et la dégradation des terres, nous devons aujourd’hui faire face à une pression environnementale qui se fait de plus en plus contraignante. Or, dans le même temps, nous restons enfermés dans un système alimentaire qui se caractérise, d’une part, par une très forte spéculation sur le prix d’aliments de base tels que le blé, le maïs ou le riz et, d’autre part, par une augmentation galopante du phénomène d’accaparement des terres. Mon intention était de comprendre pourquoi on laisse faire ce genre de choses et comment on est arrivé à une telle situation.

Contrairement à de nombreux théoriciens, vous réfutez l’idée selon laquelle la plupart des difficultés auxquelles nous devons faire face aujourd’hui trouvent leurs racines dans la révolution néolithique et le passage d’une société de chasseurs-cueilleurs à l’adoption de l’agriculture. Pourquoi?

Ce type de lecture, qu’on retrouve par exemple chez des auteurs comme Jared Diamond ou Yuval Harari (l’auteur du best-seller Sapiens, ndlr), présuppose que « l’invention » de l’agriculture marque une rupture radicale. Or, c’est loin d’être le cas. La plupart des archéologues et des archéo-botanistes considèrent en effet aujourd’hui qu’il y a eu une coexistence entre sédentaires et non-sédentaires pendant des millénaires. Ils estiment également que cette évolution a reposé sur des modèles économiques multiples et variés qui n’étaient pas forcément fondés sur l’idée d’optimiser le profit ou l’efficacité. Ce qui me gêne également chez ces auteurs, c’est le déterminisme qui sous-tend leur raisonnement.

C’est-à-dire?

Si on les suit, on a l’impression que tout était dicté par avance par l’environnement : c’est la qualité des sols dans la région du « Croissant fertile » qui a permis la domestication des céréales par les Occidentaux. À partir de là, ceux-ci ont pu accumuler des richesses, bâtir des cités, nourrir et équiper des armées. Il en résulte que la domination imposée par le monde occidental au reste de la planète ne serait pas le fruit d’une volonté délibérée, mais une simple question d’opportunité et de chance.

Ce qui est loin d’être le cas, selon vous…

Cette vision est certes très politiquement correcte, dans la mesure où elle nous dédouane de la responsabilité de la colonisation, de l’esclavage ou de la destruction des populations qui habitaient le Nouveau-Monde avant notre arrivée, mais elle élude totalement le fait que l’humanité a été confrontée à de très nombreuses bifurcations au cours de son histoire. Dans les faits, on a bel et bien choisi de sélectionner certaines semences plutôt que d’autres, d’exclure une partie de la population plutôt qu’une autre, d’investir les profits réalisés grâce à la culture du blé dans la guerre plutôt que dans autre chose… Toutes ces décisions résultent de choix. Elles ne sont pas des conséquences inévitables de la mise en culture de certaines graines à un moment donné.

Le grand historien de la longue durée qu’était Fernand Braudel estimait de son côté que le devenir des grandes civilisations était intimement lié aux types de céréales qu’elles avaient choisi de cultiver. Êtes-vous davantage en accord avec cette façon de voir les choses?

Pas vraiment. D’abord parce que cette approche tend à opposer les civilisations les unes aux autres. Ensuite, parce qu’elle repose sur des éléments qui sont en partie inexacts.

Pouvez-vous préciser?

Braudel distingue trois grands types de civilisations. Celle de l’Europe est caractérisée par la culture du blé. Une céréale relativement rentable en termes de rendement, mais qui épuise rapidement les sols et qui exige donc la présence de bétail pour les régénérer. On se trouve donc face à une société dans laquelle la possibilité d’accumuler des surplus est constamment liée à cette tension entre l’homme et l’animal. Le monde asiatique, c’est la civilisation du riz. Beaucoup plus productive que le blé et ne nécessitant pas la présence d’animaux, cette plante permet de nourrir plus de gens et expliquerait ainsi pourquoi on a une population plus importante en Asie qu’en Europe depuis l’époque ancienne. Mais le prix à payer, c’est qu’il faut un pouvoir fort pour assurer la gestion à grande échelle des systèmes d’irrigation, d’où la tendance de ces pays à générer des États despotiques. Le troisième système est celui du maïs, céréale qui est encore plus productive que le riz et que le blé au moment où commence sa domestication, ce qui expliquerait selon Braudel pourquoi l’Amérique centrale est la seule région – avec la plaine du Nil –, où il est possible de sacrifier une partie de la main-d’œuvre disponible pour fabriquer des choses inutiles comme des pyramides. Enfin, tout au bas de l’échelle, il y aurait l’Afrique, condamnée à la pauvreté par l’absence de cultures céréalières.

Où donc se trouve la faille dans ce raisonnement?

Lorsqu’on prend en compte les données fournies par les archéo-botanistes – qui utilisent la génétique pour reconstituer l’histoire des semences – on peut déterminer quels types de semences étaient présents à telle date à tel endroit. On s’aperçoit alors que les conclusions auxquelles est arrivé Braudel ne collent pas avec les faits.

Pourquoi?

Tout d’abord, parce que le riz aquatique sur lequel Braudel appuie son raisonnement n’apparaît pas avant le XIIIe siècle en Chine et que sa diffusion s’est longtemps limitée aux régions côtières. Sur la longue durée, ce qui est prédominant en Asie, c’est le riz sec, qui n’est pas cultivé dans des rizières et que l’on retrouve fréquemment associé à la culture du millet dans l’ensemble de l’Eurasie. Et dès lors que l’on trouve des cultures sèches des deux côtés, l’opposition entre Asie et Europe n’a plus de sens.

Et qu’en est-il pour l’Afrique?

Bien avant l’époque coloniale, on y trouve également du riz sec – qui voyage à travers toute la planète dès le VIIIe siècle – ainsi que du maïs, qui arrive sur le continent très tôt après la découverte du Nouveau-Monde et qui parvient à s’adapter grâce à la sélection de variétés issues du monde aztèque ou du Brésil, moins gourmandes en eau. Tout cela démontre que les civilisations ne sont pas cloisonnées et qu’il y a beaucoup de mélanges et d’échanges entre elles depuis très longtemps.

Partant de là, peut-on encore expliquer la domination du monde occidental sur le reste de la planète en se basant sur le choix des céréales?

Oui, parce que celle-ci résulte en grande partie d’un certain nombre de décisions et de choix qui lui ont permis de contrôler très largement le marché mondial des céréales. Cela étant, les choses se passent très différemment selon que l’on considère l’espace atlantique ou l’océan Indien. Dans cette dernière région, les Occidentaux se sont en effet trouvés dans l’incapacité de débarquer et de prendre possession des lieux.

Malgré des siècles d’efforts, ils ne sont jamais réellement parvenus à contrôler ces territoires en dehors de quelques régions côtières et ils ont donc été contraints de négocier constamment. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont inventé les règles du commerce international. Et c’est aussi ce qui explique la puissance actuelle de pays tels que l’Inde, la Chine ou le Japon.

Comment se fait-il que la relation au Nouveau-Monde ait été si différente?

C’est une fois encore une question liée aux céréales. Pour cultiver du blé, on l’a vu, il faut du bétail. Mais ces animaux sont aussi porteurs de virus capables de se transmettre à l’être humain. Après être tombés comme des mouches pendant des millénaires, les Occidentaux ont fini par s’immuniser progressivement contre ces maladies. Ce qui n’était évidemment pas le cas des populations amérindiennes. Cela étant, après avoir épuisé les ressources en or et en argent, il y a eu un long moment de flottement parce que personne ne savait vraiment quoi faire de ces territoires inhospitaliers sur lesquels personne ne souhaitait s’installer. Ensuite, avec la mise en place de l’esclavage, qui permet de disposer de beaucoup de main-d’œuvre à faible coût, on lance l’exploitation du café et, surtout, du sucre dont la demande connaît une très forte augmentation en Europe à partir du XVIIe siècle avant d’exploser au cours des XVIIIe et XIXe siècles.

Pourquoi?

Quand on évoque la Révolution industrielle, on pense à l’invention de la machine à vapeur et à la mécanisation du travail. Mais dans les faits, les machines restent longtemps très rares. Dans le monde industriel, leur usage se développe à grande échelle seulement à partir des années 1920, tandis que dans le monde agricole, on n’en voit pas beaucoup avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui signifie que l’énorme effort de travail fourni par l’Europe tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle repose avant tout sur l’énergie humaine et animale. Or, qu’est-ce qui constitue le carburant des travailleurs et des travailleuses, sinon le sucre et bien sûr les céréales – on y revient – dont le contrôle devient dès lors un atout stratégique plus essentiel que jamais.

Rien d’étonnant donc à ce que les deux grandes puissances du XXe siècle que seront les États-Unis et la Russie investissent de façon massive dans ce secteur…

Non, mais ce qui l’est peut-être plus, c’est que ces deux États procèdent selon des logiques similaires.

À savoir…

Tous deux se débarrassent de populations qui, pour l’occasion, sont présentées comme nomades. Au prétexte qu’ils ne sont pas capables de valoriser les terres sur lesquelles ils vivent, les habitants des steppes d’Ukraine ou d’Asie centrale comme ceux des grandes plaines américaines sont chassés, quand ils ne sont pas tout simplement anéantis. Et dans les deux cas, le motif est le même : s’approprier ces territoires pour y faire pousser du blé ou du maïs.

Cette course effrénée à la production, qui pose les prémices de la Guerre froide, n’empêche pas le système d’entrer en crise dans les premières décennies du XXe siècle. Quelles en sont les causes?

La plupart des terres disponibles sont alors mises en culture mais les semences standardisées qu’on utilise à l’époque perdent progressivement de leur rendement. Leur pouvoir calorique est par ailleurs assez faible et elles épuisent rapidement les sols tout en étant vulnérables aux parasites. Deux types de solutions se dessinent dès lors.

Lesquelles?

La première consiste à partir à la recherche de variétés anciennes, qu’on suppose capables de mieux s’adapter à l’environnement, dans les parties les plus reculées de la planète. On voit alors apparaître énormément de chasseurs de semences perdues partout dans le monde. Mais leur quête n’apporte pas vraiment les résultats escomptés.

Quelle est la deuxième?

Elle consiste à imposer aux agriculteurs l’usage de semences hybrides. C’est-à-dire de semences produites en laboratoire grâce à des croisements. C’est un procédé qui était connu depuis la fin du XIXe siècle mais dont personne ne voulait. Dans le cadre du New Deal, le gouvernement américain parviendra toutefois à inverser la tendance.

Comment?

L’idée est à la fois très simple et assez géniale. L’État commence par investir massivement pour financer des recherches agronomiques à même d’optimiser le processus de croisement et de sélection des semences. Une fois que la technique est au point, il transfère l’activité au secteur privé et éponge les dettes des fermiers consécutives à la crise de 1929 à condition qu’ils s’engagent à utiliser ces nouvelles graines. Les paysans se trouvent dès lors pieds et poings liés parce que ces semences, qui ont certes un rendement faramineux, doivent être renouvelées tous les deux ans et qu’elles épuisent très rapidement les sols, ce qui nécessite l’utilisation d’une dose plus substantielle de fertilisants chimiques qu’auparavant, produit dont le marché explose également. Le modèle est d’une telle efficacité qu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les cultures hybrides se sont répandues sur la quasi-totalité du territoire américain. Et ce n’est là qu’un début.

De quelle manière ces semences vont-elles se répandre sur le reste de la planète?

Dans le cadre du plan Marshall, les États-Unis accordent d’importants crédits aux pays européens en reconstruction. Mais en échange, ils demandent notamment à ceux-ci de s’approvisionner en semences américaines, ce qui leur permet de pénétrer le marché du Vieux-Continent et de s’y installer durablement. Avec la Guerre du Vietnam, c’est au tour du riz hybride de faire son entrée en Asie, tandis que le Mexique et l’ensemble de l’Amérique centrale sont envahis de maïs hybride américain. En réaction, l’Europe, puis la Russie et la Chine se lancent à leur tour dans la course et développent leurs propres variétés.

Avec quelles conséquences?

Ces semences ont des rendements bien plus élevés que les variétés utilisées jusque-là, ce qui va permettre de soutenir l’énorme croissance que le monde a connue au cours des Trente Glorieuses. Mais ce sont de véritables bombes à retardement sur le plan écologique parce que ces nouvelles variétés exigeantes en espace et en fertilisants sont très néfastes pour les écosystèmes et les sols. Si bien que dès les années 1970, on voit à nouveau les rendements baisser et le système entrer une nouvelle fois en crise.

Une crise qui va déboucher sur une nouvelle révolution, celle des organismes génétiquement modifiés (OGM)…

Précisément. On se trouve alors à la fin de la décolonisation. Le mot d’ordre des grandes agences internationales est le développement des pays de ce qu’on appelle encore le tiers-monde. Et pour ce faire, il y a deux options possibles. La première, c’est de protéger les agricultures locales en leur offrant un soutien. Mais aucune grande puissance n’est favorable à cette solution car elles n’ont rien à y gagner. La seconde, c’est ce qu’on a appelé la « Révolution verte » et qui est en fait un habile tour de passe-passe.

Pouvez-vous préciser?

À l’origine, les OGM ont été présentés comme une solution pour éradiquer le problème de la faim dans les pays pauvres. Mais en réalité, ils vont d’abord et surtout être commercialisés sur les marchés occidentaux, à commencer par celui des États-Unis, tandis que dans le même temps on se débarrasse des semences hybrides en les distribuant à tout-va dans les pays en voie de développement. Le tout, avec les mêmes avantages que dans le monde dit développé, à savoir une croissance spectaculaire des rendements, mais aussi avec les mêmes inconvénients : des dégâts environnementaux considérables, qui se manifestent notamment par la déforestation, le retour de maladies telles que la malaria ou encore l’apparition de zoonoses telles qu’Ébola ou le covid.

À ce tableau peu réjouissant, vous ajoutez la montée en puissance, depuis le début du millénaire, de la spéculation sur les matières premières. En quoi celle-ci est-elle contre-productive à vos yeux?

Depuis le Moyen Âge, les commerçants faisaient des profits en achetant du blé par avance et en pariant sur une augmentation des prix. Mais au XIXe siècle, on introduit un nouveau type de spéculation qu’on appelle les « futures » et qui permet de spéculer non plus sur des récoltes réelles mais sur des promesses de récolte, ce qui veut dire qu’il n’y a plus de produit réel. Cette pratique a été interdite à de nombreuses reprises au cours de l’histoire du XXe siècle parce qu’elle provoquait systématiquement des crises. Puis elle a de nouveau été autorisée à la faveur du mouvement néolibéral des années 1980. Résultat : on se retrouve aujourd’hui avec d’énormes profits réalisés au travers de la spéculation sur les matières premières alors même que 98 % des échanges réalisés dans les Bourses de commerce portent sur des avoirs virtuels. Cette situation est un non-sens qui profite aujourd’hui avant tout à la Russie de Poutine. Il faut donc en sortir tout comme il faut mettre un terme à l’accaparement des terres massif auquel nous assistons depuis quelques décennies.

De quoi s’agit-il?

Quand l’espace vient à manquer, comme c’est le cas aujourd’hui, le contrôle des terres devient, lui aussi, une source de profit considérable. Les grandes puissances, les fonds de pension, les grandes compagnies occidentales, mais aussi les néocapitalistes chinois, africains ou russes cherchent donc aujourd’hui à acquérir le plus de terres possible en Afrique, en Amérique centrale et en Asie. Grâce à la corruption des gouvernements locaux, ils parviennent parfois à acquérir des surfaces grandes comme la moitié de la France. Et plutôt que de les mettre en culture, ils les conservent en réserve afin de pouvoir spéculer le moment venu et de garder ainsi la main sur le marché. Et à ce petit jeu, il y a effectivement quelques gagnants, mais surtout beaucoup de perdants.

Ces procédés sont peut-être contestables sur le fond, mais ils sont tout à fait légaux. Comment y mettre un terme dans ces conditions?

À mon sens, la solution ne viendra pas de la rue. C’est un chemin dangereux qui a tendance à ouvrir la voie au populisme. Je pense qu’il faut en passer par un processus institutionnel et donc par le vote démocratique. Mais des mesures qui viseraient à interdire de breveter le vivant ou à spéculer sur les matières premières n’ont aucune chance d’être acceptées tant que les partis politiques seront sous l’influence des lobbys. En revanche, je suis convaincu que les choses seraient très différentes si le seul financement des partis provenait d’un système permettant à chaque citoyen d’allouer un pourcentage de son revenu au parti de son choix. Chaque formation aurait ainsi les mêmes chances de faire entendre son point de vue. Ensuite : que le meilleur gagne.

Est-ce que mettre fin à la spéculation sur les semences et à l’accaparement des terres suffirait à sauver la planète?

Non, il faudrait aussi passer à une agriculture radicalement différente. Ce que l’on peut affirmer avec certitude sur la base des données dont nous disposons actuellement, c’est que nous possédons des capacités techniques qui sont largement supérieures à celles qui sont nécessaires pour nourrir l’ensemble de la population mondiale. On pourrait donc revenir à des rendements moindres sans avoir de problème puisque 10 % de ce que l’on gaspille aujourd’hui suffirait à résoudre le problème de la faim dans le monde. Notre système se mord la queue. Au sein de l’Union européenne par exemple, on subventionne aujourd’hui les producteurs pour qu’ils achètent des machines plus performantes avant de leur redonner de l’argent pour qu’ils détruisent leurs excédents de production afin de préserver les prix. C’est la même chose chaque année ou presque depuis cinquante ans, mais ce n’est pas une fatalité. C’est le résultat d’une série de choix et il se trouve que l’on peut très bien en faire d’autres. Tout peut être questionné. Rien n’est irréversible.