Campus

n°105 septembre-novembre 2011

Dossier | peur

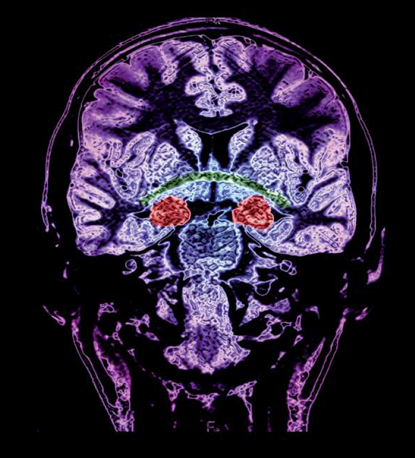

Les circuits de la peur

La crainte emprunte de nombreuses voies neuronales dans le cerveau. L’amygdale représente un centre essentiel dans ce réseau. Elle est d’ailleurs capable de générer une réponse physiologique à un danger avant même que celui-ci ne soit perçu consciemment

La peur se fraye plusieurs chemins dans le cerveau, mais tous passent par l’amygdale. L’activité de cette petite région située dans une partie interne du cerveau (au sein des régions limbiques du lobe temporal) est en effet étroitement liée au sentiment de crainte, notamment par le fait qu’elle est le siège de la mémoire émotionnelle. L’amygdale ne renferme pas une plus grande densité de neurones que les autres régions cérébrales. Mais elle a la particularité d’être celle qui possède le plus de connexions avec le reste du cerveau. En d’autres termes, elle peut recevoir beaucoup d’informations rapidement ou agir sur un nombre particulièrement grand de zones du système nerveux central.

«A l’heure actuelle, les neuroscientifiques connaissent bien les circuits de la peur dans le cerveau, explique Patrik Vuilleumier, professeur au Département des neurosciences fondamentales de la Faculté de médecine. Nous savons quelles aires sont mobilisées, nous connaissons l’enchaînement des réactions, les changements moléculaires qui interviennent, etc. L’amygdale représente une sorte de nœud central dans le circuit neuronal de la peur. C’est là en effet qu’est établie et gardée en mémoire l’association entre un stimulus extérieur et sa connotation positive ou négative.»

Essentielle à la survie

Souvent, une seule expérience de peur suffit pour imprimer durablement le lien entre l’événement et sa signification dangereuse. Par la suite, à chaque fois que le même stimulus se représentera, l’individu manifestera une réaction initiale d’effroi. Cela montre à quel point la peur est une émotion essentielle à la survie: Il vaut en effet mieux sursauter une fois de trop – même à tort – face à un danger potentiel et l’éviter, plutôt que de prendre le risque de ne pas réagir suffisamment vite face à une véritable menace. Et de laisser éventuellement passer sa chance de survivre.

«Un exemple de cet apprentissage amygdalien de la peur est le conditionnement pavlovien, précise Patrik Vuilleumier. Il est relativement aisé d’associer un stimulus, même anodin, à un sentiment de crainte. On peut ainsi soumettre un animal à un tintement de cloche et, simultanément, à une décharge électrique douloureuse. La fois suivante, lorsque la bête entend de nouveau la cloche, il manifeste immédiatement tous les symptômes de la peur, même en l’absence de choc électrique: immobilité, dilatation pupillaire, accélération cardiaque, sudation… On peut conditionner de la même manière, quoique moins brutalement, l’être humain.»

Dans ce dernier cas, il n’est d’ailleurs pas indispensable de soumettre la personne à un quelconque traitement physique, auditif ou visuel «désagréable» (bien que cela se fasse dans certaines expériences). Il suffit en effet d’exposer un sujet à un visage exprimant la peur pour que certaines régions de son cerveau, dont l’amygdale, se mettent dans un état d’activation équivalent, par une sorte de mimétisme ou d’empathie inscrite dans les processus de reconnaissance des émotions.

«Les signaux mesurés notamment au niveau de l’amygdale ne sont pas aussi forts avec des visages ou des images (une gueule de loup ouverte et écumante par exemple), que si l’on expose l’individu à de véritables sensations déplaisantes, note Patrik Vuilleumier. Mais ils sont parfaitement fiables et cette méthode est largement utilisée dans les études en neurosciences.»

Crainte instruite

La complexité particulièrement grande du cerveau humain permet même parfois de se passer de toute stimulation sensorielle externe. Chez l’homme, la peur peut en effet être instruite, l’imagination faisant le reste du travail. Le fait d’affirmer que tel chien est méchant, par exemple, suffit souvent à faire naître une appréhension alors même que la bête ne manifeste aucun comportement agressif. Et, à force de répéter la même assertion, le lien finit par s’établir durablement dans l’amygdale. «Des études ont pu montrer une similarité dans la réponse cérébrale lorsqu’on expose un sujet à un visage exprimant la peur ou qu’on l’instruit verbalement d’un danger spécifique», précise Patrik Vuilleumier.

C’est très probablement pour cette raison que les affiches politiques caricaturant les étrangers sous des traits stéréotypés et dans des postures menaçantes atteignent si efficacement leur cible. A force d’être exposée de manière répétitive à l’association étranger avec une représentation de la peur, une partie du public finit par inscrire cette phobie au plus profond de son cerveau, comme une forme de conditionnement. «Certaines expériences ont bien réussi à associer un sentiment aversif à la vision d’objets banals, comme une tasse de thé, rappelle le neurobiologiste. Parvenir au même résultat avec d’autres concepts n’est donc pas incroyable.»

Si l’amygdale reçoit et traite en primeur toutes les sensations visuelles, tactiles, auditives et olfactives transmises par l’organisme, elle est également capable d’agir sur l’organisme de différentes manières. Ainsi, en cas de danger, elle déclenche la réponse physiologique de la peur, bien connue des scientifiques. Ces réactions interrompent toutes les autres tâches que le cerveau est en train de réaliser à ce moment. Par des voies communiquant directement avec le tronc cérébral, l’amygdale provoque par exemple une subite immobilité, comme pour passer inaperçu. Le battement du cœur s’accélère, préparant un éventuel effort physique pour fuir ou se battre. Les pupilles se dilatent, pour mieux voir. Chez l’animal, le poil se hérisse afin de paraître plus grand. Le système moteur est même mis à contribution pour esquisser un mouvement de défense.

Grâce à une sorte de raccourci neuronal, la vitesse d’action du circuit de la peur, une fois qu’il est mobilisé, dépasse celle de la prise de conscience d’un événement dangereux. L’amygdale a déjà «vu» le danger et activé une réaction physique avant que le cortex cérébral, siège de la conscience, ne soit activé.

Réponse immédiate

L’anecdote du «serpent» de Joseph LeDoux, neurobiologiste à l’Université de New York, est une bonne illustration de ce mécanisme. Un promeneur marche dans une forêt et perçoit sur le sol une forme allongée qui ressemble à un serpent. Les voies directes de l’amygdale vont activer une réponse quasi immédiate et l’individu lève son pied comme pour éviter de marcher sur l’animal. Ce n’est qu’après un petit temps de latence que l’information visuelle est traitée par le cortex et que le promeneur remarque qu’il s’agit en fait d’une branche. Du coup, l’action amygdalienne est freinée et les réponses corporelles s’estompent.

On a longtemps cru que les stimuli terrifiants appris au cours de la vie sont inscrits de manière indélébile dans la mémoire de l’amygdale. La réalité semble toutefois un peu plus complexe. «La trace initiale d’une peur vécue n’est peut-être jamais totalement effacée des neurones, précise Patrik Vuilleumier. Mais il est possible de réaliser un nouvel apprentissage qui atténue la réponse de peur que déclenche l’amygdale à certains stimuli.»

Une des méthodes consiste à confronter le sujet à une association systématique du stimulus en question avec des images neutres, une technique utilisée en psychologie cognitive et comportementale. Petit à petit, les connexions neuronales de l’amygdale sont ainsi modulées. Mais le traitement est fragile. Il suffit en effet d’une seule réactivation du lien pour que la peur remonte à son intensité maximale.

Cela dit, il existe un autre phénomène, appelé la reconsolidation, qui pourrait être à même d’effacer certaines peurs mémorisées dans l’amygdale et qui s’avèrent pathologiques (phobie, traumatisme, etc.). En effet, lorsqu’on confronte une nouvelle fois un individu à une peur qu’il a déjà vécue dans le passé, les connexions neuronales associées qui sont alors réactivées redeviennent durant un moment plastiques, c’est-à-dire modelables. En principe, après la deuxième exposition, la connexion se raffermit davantage. Mais l’idée de certains neuroscientifiques serait d’agir à ce moment-là avec des médicaments ou une approche cognitive, pour défaire le lien, le remplacer avec une nouvelle association, et soigner ainsi la peur pathologique.