Voyage en Hongrie

À Albert Gyergyai

i

Le dormeur au fil de l’eau

Où s’asseoir ? Le pont est encombré de jambes de dormeuses ; il faudrait réveiller tant de beautés redoutables pour atteindre la dernière chaise libre. En bas, il y a juste autant de vieilles dames et de ministres en retraite que de fauteuils. Et on me regarde. J’ai beau feindre l’intérêt le plus singulier pour ce château sur la rive, ils en ont tant vu ! Ils aiment mieux me faire honte de mon visage gris ; leurs yeux stupides me demandent où je n’ai pas dormi. Le seul refuge est à l’avant, parmi des cordages, des chaînes, sur un banc [p. 65] humide, — juste de quoi s’étendre, et regarder jaillir sans fin contre soi l’eau de ce beau Danube jaune qui est le plus inodore des fleuves.

Dormir. Sans avoir pu retrouver cette mélodie descendue d’un balcon où chantait la Schumann ; sans avoir pu retrouver le nom de qui l’on a reconduit à sa villa, vers cinq heures à travers ces quartiers si clairs, arbres et jets d’eau ; sans avoir pu retrouver, des conversations de ce bal, autre chose que la phrase, l’unique phrase que Richard Strauss m’aura jamais adressée en cette vie : « Bonsoir, Monsieur, je suis fatigué, je vais au lit… » C’était au vestiaire, il enfilait une manche de pardessus, me donnait l’autre à serrer, la main n’étant pas encore sortie… Dormir au fil de l’eau, entre l’étrange nuit du bal et cette perspective invraisemblable d’un voyage au hasard commencé dans l’insomnie — vrai voyage à dormir debout…

Le monde renaît dans des accords. Une mélodie hongroise éveille un vagabond angoissé, bienheureux : il se lève, il reconnaît son rêve.

[p. 66] Huit heures aux clochers de la capitale qui s’avance dans la lumière fauve d’un soir chaud sur la plaine, avec ses dômes et ses façades exubérantes de reflets, — et déjà nous passons sous de hauts ponts sonores, au long d’un quai tout fleuri de terrasses ; on nous déverse dans cette foule et ces musiques, deux visages amis me sourient. Ô liberté aérienne des arrivées, premiers regards aux rues croisées qui font des signes pour demain, présentations de mes Espoirs aux jeunes Promesses nationales (on n’a pas bien compris les noms, on échange, à la dérobée, des coups d’œil, dans le léger étourdissement de l’amitié prochaine). Et la générosité des lumières d’avant le soir, — et cette espèce de tendresse pour tous les possibles, qu’on appelle, je crois bien, jeunesse…

Je me suis endormi dans une grande maison calme aux voûtes sombres, qui est un Collège célèbre.

ii

La Recherche de l’objet inconnu

Personne n’a mon adresse, je n’attends rien d’ailleurs ; tout à ma chance hongroise en ce premier réveil — délivré. Chez moi je suis la proie de l’angoisse du courrier. J’attends la lettre, j’attends je ne sais quoi de très important… Trois déceptions par jour ne peuvent qu’énerver le désir. Parfois j’imagine que le facteur va m’apporter ce Paquet inouï, cadeau annonciateur d’une miraculeuse et royale Venue. Dans le silence de l’adoration comblée, j’en sortirais de ces objets sans nom, inutilisables, bouleversants de perfection, gages d’un monde que les poètes essaient de décrire sans l’avoir jamais vu, et dont nous savons seulement que tout y a son écho le plus pur.

Le voyage trompe un temps cette angoisse. J’irai chercher moi-même, me suis-je dit, je ferai toutes les avances, les plus exténuantes, et qui sait si tant d’erreurs ne composeront pas un jour une sorte d’incantation capable d’incliner le [p. 68] Hasard ? Ô décevantes chasses dans les bazars, aux étalages des fêtes populaires, au fond des boutiques de vieux en province, dans les combles d’un château prussien où tissaient d’incroyables araignées, partout où le désordre naturel des choses pouvait offrir asile à l’Objet inconnu que je chercherai sans doute jusqu’à la fin des fins… Mais voici mes amis.

Et la question terrible, tout de suite : « Mais qui, mais qu’êtes-vous venu chercher jusque chez nous ? » (En Hongrie, à 30 heures d’express, on dit « jusque chez nous », ce qu’on ne dit pas en Amérique.)

Grands dieux ! je le vois bien, à tout prix il vous faut un prétexte avouable… On me demandera donc toujours des passeports ? Dussè-je les inventer… Ah ! l’embarras de voyager n’est rien auprès de celui d’expliquer pourquoi l’on est parti.

Cependant, mes regards errant sur une bibliothèque, je crois y trouver mon salut : « Peter Schlemihl, et vous, A. O. Barnabooth, vous êtes, m’écrié-je, mes frères ! Nous traînons tous notre sabot, qui, loin de s’user, ne tarde pas à devenir [p. 69] notre raison de vivre. Mais combien votre sort, ô grands empêtrés ! me paraît enviable : vous au moins connaissiez ce qui causait votre malheur ; moi, non. Barnabooth savait bien ce qu’il ne pouvait perdre, et c’était sa fortune, Peter Schlemihl savait ce qu’il avait perdu, c’était son ombre. Mais moi qui cherche un Objet inconnu ! — Ô Destin sans repos et qui me voue à toutes les magies ! Les désirs les plus incompréhensibles s’emparent de moi comme des superstitions. Tout mon avoir se fond dans une loterie qui peut-être n’a pas de gros lot, et jamais, je crains bien, jamais je ne parviendrai à le regretter… »

L’ironie indulgente et cette pitié à peine jalouse que l’on réserve aux égarements d’une jeunesse démodée se peignirent sur les traits de mes auditeurs.

— Vous êtes, me dit-on, un amateur de troubles distingués. Peu de sens du réel. Mais nous vous montrerons notre Hongrie, ou tout au moins ce qu’il en reste.

Sur quoi l’on m’entraîna dans un musée sans sièges.

[p. 70] Le Musée de Budapest enferme quelques paysages romantiques aux ciels pleins de démesure. Et, de Giorgione, ce « Portrait d’un homme » devant lequel il faut se taire pour écouter ce qu’il entend.

iii

Au tombeau de Gül Baba

Dans Bude il y a des ruelles qui sentent encore le Turc. Tandis que nous y rôdions, un soir étouffant, vous m’avez montré en passant des murs brunis qui rougeoyaient au sommet du Rozsadomb — la Colline des roses. Une ancienne mosquée, disiez-vous, le tombeau du prophète Gül Baba. Puis, comme le soleil se couchait, nous avons repassé un grand pont vibrant et nous sommes rentrés en Europe.

Mais le lendemain, m’échappant d’un programme admirable, nourrissant et officiel, il a bien fallu que je recherche le chemin du Rozsadomb. « Vous n’y verrez, m’avait-on dit, qu’une [p. 71] paire de babouches dans une mosquée vide que personne n’a plus l’idée de visiter. » Mais comment ne pas voir qu’un lieu qui porte un nom pareil est par là même extraordinaire.

Celui qui ne croit pas à la vertu des noms reste prisonnier de ses sens ; mais celui-là est véritablement voyageur qui n’a pas renoncé à convaincre le réel de mystère.

Montant au Rozsadomb par ce matin brûlant, je savais bien que j’obéissais à ce que nos psychologues appellent une conduite magique. Or il est délicieux de réaliser une idée fixe injustifiable : c’est le plaisir même de l’enfance. Je portais donc ma vision d’Orient et je grimpais gravement comme je ferai, je pense, au jour de mon pèlerinage au Temple de l’Objet inconnu. Voici que ce j’ai vu.

On passe une barrière, une cour vide ; on prend le sentier qui monte en zigzag à travers des jardins dont les arbustes sèchent, vers une espèce de grande villa ou palais baroque assez décrépit, un décor en pierre brune peu solide, rongé de roses Crimson. On longe une galerie couverte, on tourne [p. 72] dans un escalier compliqué : c’est plein de colonnettes et de statues dégradées et charmantes. (Vue sur des maisons pauvres un peu plus bas, avec du linge dans des courettes poussiéreuses.) On aboutit à une plate-forme dallée, surchauffée entre des murs assez hauts dont l’un est peut-être la façade d’une chapelle ; mais la porte est fermée. Par une ouverture étroite on passe ensuite à une seconde terrasse plus vaste, où il y a quelques arbres devant une sorte de tour peu élevée, à demi recouverte de rosiers, et qu’il paraît impossible de situer dans l’ensemble des constructions. C’est là qu’on entre.

Murs nus. Un catafalque de bois, au milieu, recouvert d’un très beau tapis mince, ou bannière, avec des caractères turcs brodés en or. L’histoire de Gül Baba est racontée sur un papier jauni encadré et fixé au mur. Gül Baba est le dernier héros musulman qui ait fait parler de lui en Hongrie. Il s’appelait en vérité KehlBaba, ce qui signifie le Prophète chauve. Les Hongrois, par erreur, en ont fait Gül Baba, ce qui signifie le Père des roses. Moyennant cette naturalisation [p. 73] il continue de protéger la ville (en collaboration avec saint Gellert, dont la statue colossale, sur un rocher, les bras levés, dirige la circulation de Pest. Gül Baba est moins théâtral). D’ailleurs le tombeau est vide. Et les babouches ? Pas de babouches. Je sais bien que ce n’est pas l’heure de visiter : le Père des roses est peut-être allé se promener.

Dehors, les roses Crimson sentent le soufre. Trente degrés à l’ombre. Ce sanctuaire indigent est plutôt inexplicable que mystérieux. Aussi, la confusion des noms ne comporte aucun symbole à développer noblement. Une chute dans le quotidien. Car, en somme, le Prophète Chauve est devenu le jardinier du Rozsadomb… Mais qu’eussè-je pu contempler de plus « objectivement » étrange que ce lieu — inquiétant à la façon de certains regards lucides qu’il arrive qu’on porte sur la vie, tout d’un coup, à trois heures de l’après-midi par exemple —, non sans angoisse.

iv

De midi à quatorze heures

On voyage de nos jours d’une façon « rationnelle », c’est-à-dire que les Cook’s tickets remplacent l’exigence intérieure. On n’avoue que des désirs archéologiques, d’ailleurs mensongers, alors que dans ce domaine, plus visiblement qu’en tout autre, un non-conformisme intransigeant serait la seule conduite féconde. Il me semble que la servitude de l’homme moderne apparaît ici sous un aspect bien inquiétant : c’est à la sensibilité même qu’on impose une livrée. — « Je comprends, me dit-on. Vous êtes pour la fantaisie, c’est bien joli ! » — Non, Monsieur, ce n’est pas joli, ce n’est pas fantaisie. Je parle simplement de vérité et de mensonge, opposant une réalité vivante à une duperie commerciale. Mais vous pensez que tant de mots pour une simple question de sentiment… C’est que vous êtes déjà bien malade.

Il perd le sentiment, disait-on, du temps que l’on parlait français.

[p. 75] J’expliquais donc que je ne voyage qu’au hasard, et pour rien ni personne. Sur quoi : « Monsieur a du temps à perdre ! » s’écrie le lecteur, et comme il est, lui, de l’autre école, il referme ces pages et vaque à ses devoirs. Nous voici plus à l’aise. Eh bien oui : je me ferai un mérite de perdre tout mon temps, si toutefois perdre conserve ici le sens qu’il a pris dans ce monde, — j’entends : leur monde, avec leurs « problèmes du plus haut intérêt », le « prix de l’action » et leur morale qui ne parle que d’obligations dont on ne saurait à la légère se débarrasser sans courir les risques7 les plus graves et provoquer une crise, bref, sans le payer cher. Tout cela est langage de bourse.

Pour moi, je poursuivrai mon discours en faveur de l’inutile, et ceci à la face des bouffons qui plongent invariablement les mains dans leurs vastes poches insulaires pour m’informer de cette irrécusable vérité : les affaires sont les affaires, axiome qui constitue à leurs yeux ma condamnation et [p. 76] celle des minus habentes qui me ressemblent. Au risque de les voir trépigner, je continuerai à chercher mon bien de midi à quatorze heures, temps qu’ils réservent à la mastication, entre deux séries d’heures de travail consacrées, si l’on ose dire, à assurer cette mastication. Mais je m’égare, laissons-là ces moutons.

v

Café amer

En Hongrie l’on est assailli par le pittoresque, mais il s’agit de le déjouer au moyen de toutes sortes de ruses et de scepticismes, dont le plus simple consiste à traduire ce que l’on voit. Cette banque à la façade violette, or et bleue, aux grandes lignes verticales peinturlurées — elle n’a rien d’étrange, si l’on songe que nous sommes en Hongrie. Et ce n’est pas que je trouve ce raisonnement fin, encore que juste, mais si je me défends du pittoresque, ce n’est qu’amour jaloux du merveilleux, avec quoi l’on est trop souvent tenté de [p. 77] confondre l’excès de bizarrerie. C’est le faux merveilleux qui a discrédité le vrai, lequel est quotidien, circonspect, souvent microscopique, moralement microscopique. (Il a tellement l’air de rien que nous sommes presque excusables de ne le point apercevoir.)

Je vais cependant dire quelque chose d’une scène pittoresque. Mais c’est une autre fois que je l’ai vue, à Pest, lors d’un autre séjour, dans la semaine qui suit Noël, — la plus sombre de l’année par les rues vides sous la pluie étrangère.

Une porte basse s’ouvre sur un long corridor hanté d’ombres drapées, qui ne sont pas des nonnes, bien que les voûtes soient celles d’un ancien couvent. Nous pénétrons dans une grande salle vivement éclairée. Murs chaulés, et de nouveau de hautes voûtes. Une banquette longe trois des parois, la quatrième est occupée en partie par le comptoir (un écriteau porte simplement ce tarif : 5 pengö), en partie par un poêle immense, à plusieurs étages et marches. Deux ou trois tables avec des verres et bouteilles sont placées au hasard dans l’espace vide où tourne la fumée des cigares. [p. 78] Assis sur la banquette, quelques bougres isolés produisent en silence cette fumée, les yeux à terre, dans l’attente. Nous sommes assis autour d’une table et nous voyons, au milieu de la salle, un arbre de Noël aux amples branches rayonnantes, dans une gloire de dorures, — et massées tout autour, frileuses dans leurs dessous roses, les filles qui chantent une chanson populaire et regardent tristement les lumières. Il y en a aussi qui se réchauffent sur les degrés du poêle, celles-là ne chantant pas. Parmi elles, des Tziganes, dont l’une affreusement belle dans un peignoir noir et blanc…

Je ne puis avaler mon verre de ce café trop amer qui pince la gorge. Dehors, nous ne parlons pas : le froid paralyse la mâchoire.

vi

Doutes sur la nature du sujet

Je crois qu’il faut que je raconte mon voyage « à la suite », renonçant à écrire d’abord les chapitres [p. 79] qui en ont envie, puis ceux qui en auront envie : car cela m’inciterait à chercher après coup des transitions, et c’est alors que l’on est tenté de mentir, si fort tenté que l’on cède à coup sûr, en se persuadant que c’est pour des raisons « techniques ». (Est-ce que cela ne devrait pas, au contraire, aggraver le cas ?) Or l’intérêt d’un récit de voyage ne réside pas dans sa vérité générale, mais bien se réfugie dans sa particulière véracité, vertu décevante comme ce qui ne ressemble à rien, gênante comme un cadeau de pauvre, comme un vrai cadeau. Si le conteur ment — pendant qu’il y est, il ferait mieux de choisir un autre pays que la Hongrie archi-connue —, le lecteur le sent vite, et devient extrêmement exigeant, car le plus beau mensonge atteint à peine le degré d’intérêt d’une vérité banale, et seulement à condition de lui ressembler, ne fût-ce que de loin, — c’est alors ce qu’on appelait un paradoxe, du temps des petites manières.

Cependant, la réalité d’un pays apparaissant en général au voyageur de ma sorte sous ses modalités sentimentales plus que documentaires, peut-être [p. 80] serait-il bon que je parsème ce texte de quelques noms impossibles et de beaucoup de chiffres vraisemblables ? Ainsi le lecteur superficiel aurait-il l’impression que je suis zur Sache, que je parle de mon sujet, — étant admis que mon sujet soit la Hongrie, ce qui me paraît infiniment baroque, à peine compréhensible, car on ne choisit pas un sujet : on est sujet. Et tout ceci n’est rien que le voyage du Sujet à la recherche de son Objet, — en passant par la Hongrie.

— Mais puisqu’enfin nous y voici…

(Le tombeau de Gül Baba est symboliquement vide. Quant à l’arbre de Noël, il ne devait à nulle pendeloque insolite l’étrangeté de son éclat. Alors je m’en vais oublier le But de mon voyage, — qui est sa cause. Je vais feindre de prendre au sérieux ce que je vois. Ruse connue : c’est l’histoire du mot que vous avez sous la langue ; je vous conseille de n’y plus penser quelque temps… Car on ne trouve vraiment que ce qu’on a consenti de ne pas trouver sur l’heure. En petit et intéressé, ce geste s’appelle coquetterie ; en grand et gratuit sacrifice.) … feuilletons un peu ma Hongrie.

vii

Les magnats en taxis

La place Saint-Georges, à Bude, est une place vraiment royale. Vide, elle prend toute sa hauteur. Silencieuse, solennelle de nudité, entre le Palais du Régent et celui d’un des archiducs, quel décor à rêver le cortège d’un sacre !

J’y ai vu défiler la Chambre des Magnats, le jour de l’élection d’un des quatre gardiens de la Couronne de saint Étienne. Auprès du porche du Palais, ils n’étaient guère qu’une centaine de curieux, et quelques gardes. Traversant dans sa longueur toute l’immense place, les automobiles passèrent lentement, l’une après l’autre, durant une demi-heure, saluées à l’entrée du Palais par les gardes présentant les armes. À ce salut, les quelques députés bourgeois en redingote ne répondent que du bout des doigts, crainte, sans doute, de troubler l’équilibre toujours instable des huit reflets de leur dignité. Mais je n’oublierai [p. 82] pas le sourire de ce vieux prince : un vrai sourire, adressé personnellement à l’homme, — et le mot « affable » reprend ici sa noblesse. Mon voisin qui a la tête de François-Joseph, dont il fut peut-être valet, nomme à leur passage les Karolyi, les Festetics, les Esterhazy, et ces comtes Szechenyi qui construisirent le premier pont sur le Danube, auteurs ainsi du trait d’union de Buda-Pest. Il y a trois semaines, à Freudenau, lors du Derby viennois, je les ai vus portant cylindre gris à la terrasse du Jockey-Club. Maintenant dans leurs limousines armoriées — couronnes princières sur le bouchon du radiateur — les voici, pères et fils, revêtus des couleurs familiales. Ils se tiennent très droits, appuyés sur leurs sabres d’or recourbés dont les poignées entre leurs doigts gantés étincellent. Parfois un collier de la Toison d’Or, sur la fourrure du dolman rouge ou jaune, laisse pendre son petit mouton. Aiguillettes, brandebourgs, aigrettes des bonnets à poils, richesse lourde, significative, séculaire. Mais, ô pathétique dissonance, tangible absurdité de notre époque, beaucoup ont dû louer des taxis démodés, [p. 83] au tarif inférieur. Des chauffeurs vautrés, la casquette de travers sur leurs idées sociales, pareils aux chauffeurs de toutes les villes, conduisent dans la cour d’honneur ces reliques incroyables et les encensent à la benzine industrielle.

Mais quelle gravité parmi les spectateurs. Reliques ? Elles conservent du moins toute leur efficace. Voici le Prince Primat, les doigts levés. On se signe. Et voici venir à pied de son palais proche, tout seul, un archiduc. On salue profondément, en silence (cliquetis des rangées de décorations sur l’uniforme kaki, et du sabre balancé).

Une auto encore, en retard : le président du Conseil, maigre, jaune et rigide dans son costume noir et or. Si le comte Bethlen venait à la SDN en tenue de magnat, beaucoup de gens comprendraient mieux sa politique.

viii

Les coussins Rothermere

Le nationalisme de la plupart des États de l’Europe se formule en revendications d’hommes [p. 84] d’affaires. Ce qu’on prétend défendre, c’est son droit, ses intérêts. Mais, en Hongrie, le nationalisme est une passion toute nue, qui exprime l’être profond de la race. On ne discute pas cet amour, on ne réfute pas cette haine. Ici, la sympathie est un devoir de politesse. Comment la mesurer sans mauvaise grâce à qui vous a reçu comme un cadeau de Dieu. (« C’est Dieu qui vous envoie », dit la formule traditionnelle.)

La liqueur de pêche rend démonstratif, dont on vide trois verres d’un trait en guise de salut. C’est alors que se déplient les cartes de « la Hongrie mutilée ». — « Savez-vous qu’on nous a volé les deux tiers de notre patrie ? » — Ah ! ce n’est pas vous, maintenant, qui allez demander raison à vos hôtes de la façon dont ils traitaient, au temps de leur puissance, les allogènes infiltrés dans certaines régions jusqu’à y former la majorité.

Pourtant, vous les obligeriez à vous répondre que les nombres ont tort au regard de l’antiquité d’une civilisation ; qu’il s’agit ici de valeurs ; que si les populations des régions perdues étaient parfois en majorité roumaines ou slovaques, la [p. 85] minorité hongroise y comptait cependant pour plus ; elle était seule active et créatrice. Le reste : des porteurs d’eau…

Dans l’inextricable confusion d’injustices à quoi devait mener le wilsonisme schématique qui traça les frontières actuelles, dans ce renversement des rôles, l’oppresseur devenant l’opprimé sans y perdre le sentiment de sa supériorité de race — sa véritable légitimité — on comprend que le Hongrois n’ait point conservé une extrême sensibilité aux arguments de « droit » qui autorisèrent ce chaos. Il lui reste sa foi en la grandeur éternelle de la Hongrie — intemporelle, n’ayant cure des statistiques — et sa douleur aussi, douleur d’orgueil blessé, mais qui emporte la sympathie : car l’orgueil hongrois n’est point de ce que l’on gagne sur autrui, mais de ce que l’on est ; non point d’un parvenu, mais d’un aristocrate.

Tous dangers égaux d’ailleurs, préférons cet impérialisme de l’âme à l’impérialisme de la surproduction des machines et des enfants.

C’est parce que les Hongrois n’ont pas perdu le sentiment qu’ils sont en scandale au monde [p. 86] moderne. Voilà ce qu’on ne dit pas dans les dépêches d’agence : les journalistes, une fois de plus, passent à côté de l’essentiel8. Rien n’est grave, que le sentiment, — en politique comme ailleurs. Songez à ce qui forme l’opinion, cet ensemble de mythes sentimentaux qui gouverne les arguments. Songez combien souvent les raisons qu’on allègue masquent les causes qui agissent.

Ici je rentre dans mes chasses et rembouche mon cor. Macrocosme et microcosme : la politique des peuples ressemble à celle des individus, pour ce qui est du moins, de mentir à soi-même. Mais les Hongrois ne renient pas leur romantisme.

Quelle revanche prendrait la Hongrie, sur une Carte du Tendre d’après le traité de Trianon !

Ces choses, je les ai rêvées sur un divan, à cause d’un coussin où s’étalait le sourire optimiste de Lord Rothermere, en soie blanche sur fond noir.

[p. 87] Quelques articles favorables à la Hongrie, au moment où l’Europe semblait abandonner à son malheur ce peuple turbulent et déchu, suffirent à faire d’un affairiste anglais l’idole du nationalisme magyar. Son portrait affiché dans tous les cafés, dans les halls universitaires, brodé aux devantures des magasins de mode, et son nom en lettres géantes sur une montagne chauve, voisine de Budapest, témoignent des espérances démesurées qu’il sut entretenir autour d’une action certes méritoire, mais plus symbolique qu’efficace. Et sans lendemain.

Ce mélange, en toutes choses, d’enfantillage et de grandeur, d’imaginations absurdes et de souffrances vraies, n’est-ce point le climat de la passion ? — C’est celui de la Hongrie9.

ix

Une lettre de Matthias Corvin

« Matthias, par la grâce de Dieu roi de Hongrie. Bonjour, citoyens ! Si vous ne venez pas tous vous présenter au roi, vous perdrez la tête. Donné à Bude. Le roi. »

x

Visite à Babits

Personne, à ma connaissance, ne se plaint de ce qu’il y ait peu de poètes par le monde. C’est dans l’ordre des choses, et l’on sait qu’il suffit de très peu de sel pour rendre mangeables beaucoup de nouilles. Mais voici, par exemple, ce qu’il faudrait essayer d’obtenir : que la grande majorité des gens ne deviennent pas enragés dès qu’ils perçoivent de la poésie dans l’air. Espoir sans doute chimérique, mais qu’on peut croire bien près d’être comblé dans ce pays où les courtiers ne donnent pas encore le ton.

[p. 89] La littérature hongroise n’est guère connue à l’étranger que par quelques pièces légères de Molnar, qui n’ont de hongrois que l’auteur, d’ailleurs israélite. Il y a, bien entendu, une littérature officielle destinée à remplir les revues bien pensantes. Elle traite de sujets « bien hongrois » dans un style académique qui me paraît être le contraire du style hongrois. Il y a aussi une extrême gauche, et sa revue Documentum (une sorte d’Esprit nouveau troublé de surréalisme), groupée autour de Louis Kassak, nettement internationaliste de doctrine, au lyrisme neuf et parfois sauvage, social ou futuriste, et dont la « furia » serait assez hongroise…

Mais l’expression la plus libre et la plus vivante du génie littéraire de cette race me paraît bien avoir été donnée par le groupe important du Nyugât (l’Occident), revue fondée par ces deux grands poètes : André Ady et Michel Babits. Ady, le sombre et pathétique, est mort à 35 ans, mais sa ferveur anime encore ces écrivains profondément magyars de sensibilité, bien que souvent européens de goûts et de curiosités, [p. 90] et dont Michel Babits est aujourd’hui le chef de file.

Des amis m’emmènent le voir à Esztergom, où il passe ses étés. Esztergom est la plus vieille capitale de la Hongrie. Attila, me dit-on, y régna. Aujourd’hui c’est la résidence du Prince Primat. Au-dessus du palais de l’archevêché, sur une colline que le Danube contourne, la Basilique élève une coupole d’ocre éclatante, immense et froide, dominant cette plaine onduleuse dont les vagues se perdent dans une poussière violacée à l’horizon — chez les Tchèques déjà.

Nous allons aux bains, car c’est dans la piscine que nous devons rencontrer le poète. Cheveux noirs d’aigle collés sur son large front, belle carrure ruisselante, il nous sourit, dans l’eau jusqu’à mi-corps, mythologique. Nous sortons ensemble de la petite ville aux rues de terre brûlante, aux maisons jaunes basses, ville sans ombre, sans arbres, et nous montons vers la maison du poète, sur un coteau de vignes.

Trois chambres boisées entourées d’une large galerie d’où l’on voit le Danube gris-jaune, brillant, [p. 91] sans rides, la petite ville juste au-dessous de soi, et la Basilique sur son rocher. Fraîches, sentant bon, avec des livres sur des divans aux riches couleurs, des boissons préparées, l’ombre bourdonnante, — trois petites chambres et un pan de toit par-dessus, cela fait une baraque à peine visible dans les vignes, à peine détachée du flanc de la colline (pour que les vents ne l’emportent pas), un beau nid de poète : car demeurer ici, c’est demeurer vraiment « en pleine nature », un peu au-dessus de la plaine, pas tout à fait dans le ciel, là où doivent vivre ceux qui « chantent ».

L’après-midi est immense. Nous buvons des vins dorés et doux que nous verse Ilonka Babits (elle est aussi poète, et très belle), nous inscrivons nos noms au charbon sur le mur chaulé, Gachot prend des photos, Gyergyai fouille la plaine à la longue-vue et rêve qu’il y est, je grimpe au cerisier sauvage, derrière la maison, un peintre tout en blanc arrive par les vignes, ah ! qu’il fait beau temps, l’horizon est aussi lointain qu’on l’imagine, tout a de belles couleurs, le poète sourit en lui-même, il y a une enfance dans l’air…

xi

Le retour d’Esztergom

Il faut se pencher aux portières et laisser l’air furieux emmêler les cheveux, glacer le masque et appuyer au front comme une caresse indéfinie de la puissance. Soir de voyage, tout enfiévré d’orgueil errant, de conquêtes vagues… Tout ce qui est de la terre renonce à s’affirmer en détail précis, se masse dans une confusion de violet sombre, et par la seule ligne dure de l’horizon s’oppose au ciel qui retire ses lueurs. Ciel blanc, où très peu d’or rose s’évanouit…

Le train serpente dans un de ces paysages de nulle part qui sont les plus émouvants, entre des collines basses grattées par les vents, aux arbres rares, mais aux replis si doucement intimes qu’à cette heure on sent bien que poursuivre est une sorte d’enivrant péché. — Nous aurions une maison dans ce désert aux formes tendres et déjà familières, et le passage des trains chaque soir nous redirait un adieu bref, — chaque soir plus [p. 93] infime, à cause de l’éloignement en nous-mêmes.

À l’entrée d’un tunnel tu vois que la veilleuse brûle toujours — et moi, parmi les reflets fuyants de toutes sortes de faces et de paysages soudainement invisibles, je distingue le doux feu bleu de mon obsession. L’Objet inconnu, — quand je pense à ce qu’en imagineraient les autres, si je leur en parlais… Il leur suffirait de l’image d’un bibelot d’une sorte bizarre. Alors que c’est plutôt un certain arrangement des choses qui rende un certain son spirituel… Un objet de musique et de couleurs, mais aussi une forme symbolique de tout… Enfin, tellement inconnu et tellement fascinant à la fois, qu’il me préserve de tout amour pour quelque bien particulier où je serais tenté de me complaire. Oh ! je sais ! — Je ne sais plus. — Le train s’attarde dans sa fumée, on respire une lourde obscurité qui sent l’enfer. Je ne pense plus qu’« au souffle »… Mais alors tout s’allume et voici la nuit des faubourgs de Pest, au-dessous de nous.

xii

Un bal, ou de l’ivresse considérée comme un des beaux-arts

Ils n’ont plus de noms, ils ne sont qu’une ivresse aux cent visages, lorsque j’entre dans l’atelier du peintre. Je ne tarde pas à oublier ce qui est lent ou fixe ou pas à pas. Tout s’épanouit dans un monde rythmé, fusant, tournoyant, sans frontières.

Eux : leurs petites moustaches militaires, leurs joues rouges, leurs yeux hilares ou bassement mélancoliques. Souvent laids — sauf les demi-juifs — mais laids comme des paysans, beaux hommes aux traits lourds. Dans l’ivresse, leurs yeux s’agrandissent. Dans la danse, ils incarnent l’allégresse rythmique. Je les vois frapper le sol du talon en levant un bras, la main à la nuque ; frapper le sol de l’autre talon en changeant de main ; saisir la danseuse sous les bras (elle pose alors ses mains sur les épaules du cavalier) et la faire pirouetter un quart de tour à droite, un [p. 95] quart de tour à gauche ; pirouetter seuls sur place ; de nouveau frapper le sol des talons, alternativement ; saisir la danseuse, tourbillonner, pousser de grands cris ; tourbillonner en sens inverse ; frapper des talons toujours plus vite, mains à la nuque, mains à la hanche, mains à la danseuse ; partir en martelant le parquet jusqu’à produire un roulement continu, marteler encore plus vite en tourbillonnant, choir enfin dans une vaste culbute sur les divans où l’ivresse les lâche, affalés, tandis que les danseuses secouent leurs cheveux et tendent les bras en riant pour qu’on les relève.

Elles : des Vénitiennes aux yeux de plaine, comme les autres ont des yeux de mer. Des grâces d’amazones avec un coup de talon qui les secoue jusqu’à la chevelure. Graves entre leurs éclats de rire tournoyants mais non pas désordonnés, et des gestes tendres des bras en balançant vivement la tête. Quand elles parlent, la voix un peu rauque, voluptueuse ; quand elles chantent, les moires et l’ondulation des rubans de vents chauds sur la plaine, avec des éloignements et des retours, des enroulements et déroulements rapides, des vibrations [p. 96] tendues, horizontales, soutenues par un long souffle vif.

J’observe que les paroles autant que les gestes sont gouvernées par la seule logique d’un rythme constamment imprévu. Il s’agit moins de comprendre que de s’abandonner d’une certaine manière. En France, chacun parle pour son compte, paraphe son épigramme, jette son petit caillou. Ici, le sens des mots et des choses est celui d’un courant musical qui domine l’ensemble et le compose selon les lois d’une plastique exubérante. Quand je dis que j’observe, je n’observe rien. Il y a des femmes si belles qu’on en ferme les yeux.

Quel style dans la liberté ! Il n’y a plus qu’ici qu’on aime l’ivresse comme un art. Et qu’on soigne sa mise en scène, qu’on sauvegarde sa qualité. Ailleurs, chez nous, on la laisse traîner dans la sciure ou dans le gâtisme. On trouve que ça n’est pas distingué, et en effet, que serait un lyrisme distingué ? Il faut choisir entre les bonnes manières et les belles manières. Et quant à ceux qui n’ont pas le pouvoir de s’enivrer, ils auront toujours raison, mais n’auront que cela, car c’est [p. 97] l’ivresse10 seulement qui permet à l’esprit de passer d’une forme dans d’autres, — et c’est même en ce passage qu’elle consiste — ô Danses ! avènement de l’âme aux gestes !

Vous voici, longs coups d’ailes en silence au-dessus du gouffre. Je vole sur place, mais tout se met à fuir, alors il faut voler plus vite pour rattraper ces apparences adorables… Si je « lâchais » un instant, toutes choses disparaîtraient… Le vertige (la peur et l’amour du vertige). Qu’est-ce qu’il y aurait de l’autre côté ? Se laisser choir dans le Gris ? Rejoindre ?… Derrière mes paupières, dans ce désordre lumineux, le verrai-je naître à mon désir ? Rejoindre ! Mais vous, derrière ma tête, Sans Noms, ça ne sera pas encore pour cette fois.

xiii

Chansons hongroises

Les Suisses chantent immobiles, les yeux fixes, le visage impassible. Mais rien dans la [p. 98] chanson hongroise ne rappelle la nostalgie traînante des lieder de l’Oberland : ici la mélancolie même est passionnée.

Elles chantent avec le corps entier — non pas avec les bras, comme on chante du Verdi, — elles ont des mouvements vifs du buste, et des mains pleines de drôleries ou de supplication.

Je ne sais ce que disent les paroles. Je vois des chevauchées sous le soleil, des campements nocturnes où le souvenir des pays désertés enfièvre encore un désir de perdition illimitée… Les Hongrois se sont arrêtés dans cette plaine. Mais c’est le soir au camp, perpétuel.

Une lassitude de steppe brûlante, des ondulations longues… Mais un cheval se cabre ; et c’est la danse qui se lève, et des tambours et des cris modulés, et toute la frénésie d’un grand souffle qui se serait mis à tourbillonner sur place.

xiv

L’amour en Hongrie (généralités)

Les Allemands aiment les femmes comme ils [p. 99] aiment les saucisses ou les catastrophes, selon qu’ils sont techniciens ou intellectuels. Les Français aiment par goût du bavardage. Les Suisses aiment avec une bonne ou une mauvaise conscience. À Vienne on voit des couples qui savent être à la fois cocasses et fades. En Italie…

Mais l’amour hongrois t’emportera dans une inénarrable confusion de sentimentalisme et de passion, et c’est là son miracle. Si tu n’as pas le sens de la musique, conserve quelque espoir de t’en tirer. Sinon… je t’envierais presque.

Celui qui part pour la Hongrie sans talisman, s’il a du cœur, n’en revient plus.

xv

La plaine et la musique

L’ouverture de Stravinsky exécutée par l’express de Transylvanie au sortir de la gare de Budapest, devient avec la plaine une Symphonie-Dichtung borodinesque, mais l’erreur n’est imputable qu’à mon instabilité rythmique. (Trop souvent [p. 100] ce que je vois traverse ce que j’entends.)

La plaine hongroise n’est pas monotone, parce qu’elle est d’un seul tenant. Rien qui fasse répétition. C’est ici le premier pays que je n’ai pas envie d’élaguer ; dont je ne me compose pas de morceaux choisis11. Il y a une grande ville, un grand lac, une plaine et une seule vigne de véritable Tokay. Et point de ces endroits déprimants, à plusieurs milliers d’exemplaires, tels que : banlieue française, village suisse, gare allemande grouillante de questions sociales. La Puszta est une terre vierge, je veux dire que la bourgeoisie ne s’y est pas encore répandue. Il y a peu de bourgeois en Hongrie. Il y a de petits nobles déclassés, des juifs, des paysans, des communistes, de grands nobles, et des Tziganes. D’ailleurs, le bourgeois supporterait difficilement l’ampleur qu’ont ici toutes choses, cette atmosphère de nomadisme, et ces vents vastes ; et cette passion de vivre « au-dessus de ses moyens » — c’est-à-dire au-dessus du Moyen — qui est caractéristique du Hongrois. [p. 101] — « Comment peux-tu vivre si largement ? » demande certaine hargne à cet artiste de la prodigalité. — « Ah ! répond-il, j’aimerais bien pouvoir vivre comme je vis ! »

Voici les cigognes, dont Andersen assure qu’elles parlent en égyptien, « car c’est la langue qu’elles apprennent de leurs mères ». Combien j’aime ces sœurs des Tziganes ! Les Tziganes vinrent en Europe conduits par le noir Duc d’Égypte ; aussi les nomma-t-on gipsys. Pour leur nom allemand, c’est : Zigeuner ; hongrois : cigány ; mien : cigognes. D’ailleurs ces Égyptiens venaient des Indes, qui nous apportèrent le tarot et la roulotte, dont descendent le bridge et la bohème, c’est-à-dire un symbole de la servitude et un symbole de la liberté. Si la Hongrie tout de même a quelque chose de « moderne », dans un sens vaste et mystique, elle le doit au charme égyptien du peuple errant qui lui donna sa musique nationale12. Les signes parlent, et certains sages : nous entrons dans une ère égyptienne.

Mais que dire des pouvoirs de la plaine qui [p. 102] s’agrandit pendant des heures ? — Ce qu’en raconte la musique — tu vas l’entendre à toutes les terrasses de Debrecen.

Debrecen est une sorte de grande ville indescriptible, à demi mêlée aux sables de la plaine du Hortobágy, aux longues maisons jaunes immensément alignées, autour d’une place rectangulaire qui ressemble à un jardin public, flanquée d’un temple blanc à deux clochers baroques, d’hôtels modernes, de statues, de pylônes plantés dans un grand désordre de piétons et de chars à bœufs parmi les trams.

Les habitants de Debrecen se plaignent de n’avoir pas ce faux confort que nous n’avons qu’au prix de tout ce qu’à Debrecen je viens admirer. On aime les Hongrois comme on aime l’enfance : or le rêve de l’enfant, c’est de devenir une grande personne.

On me l’a dit, c’est vrai : cette ville historique est aussi l’autre « Rome protestante ». Mais d’avoir vu ses profondes bibliothèques et son quartier universitaire tout rajeuni dans des jardins luisants ne m’empêchera pas de m’y sentir au bout d’un [p. 103] monde, au bord extrême de l’Europe. Je ne sais quel hasard a voulu que j’y entende, un soir, une audition de musiques hongroises, turques et chinoises, commentées et comparées par un folkloriste aux yeux ardents et au visage mongol. Il jouait des phrases simples, tragiques, à peine modulées, qui donnent le vertige, et dont soudain se cabre le rythme, avant la chute stridente et basse, prolongée. Peut-être ce soir-là, ai-je compris la Grande Plaine, et que par sa musique j’étais aux marches de l’Asie.

En sortant du concert, j’ai erré aux terrasses des hôtels, dans le grandiose bavardage des Tziganes. Qu’est-ce qu’ils regardent en jouant ? Qu’est-ce qu’ils écoutent au-delà de leur musique — car aussitôt donnée la phrase, voici qu’une autre vient d’ailleurs, entraînée par je ne sais quel vent sonore qui l’étire et l’égare, et l’enroule et d’un coup la subtilise, ne laissant plus qu’un long silence soutenu, comme un appel à la rafale dont l’approche déjà fait grésiller les notes basses du cymbalum, — et maintenant ferme les yeux sous la vague toujours un peu plus haute que profonde [p. 104] ne fut l’attente, et lâche tout. C’est l’âme qui joue aux montagnes russes, mais voici que le petit train en rumeur depuis un moment ne redescend plus : il gouverne avec une vertigineuse docilité dans les voies d’un amour ineffable et se perd avec lui vers le désert et ses mirages.

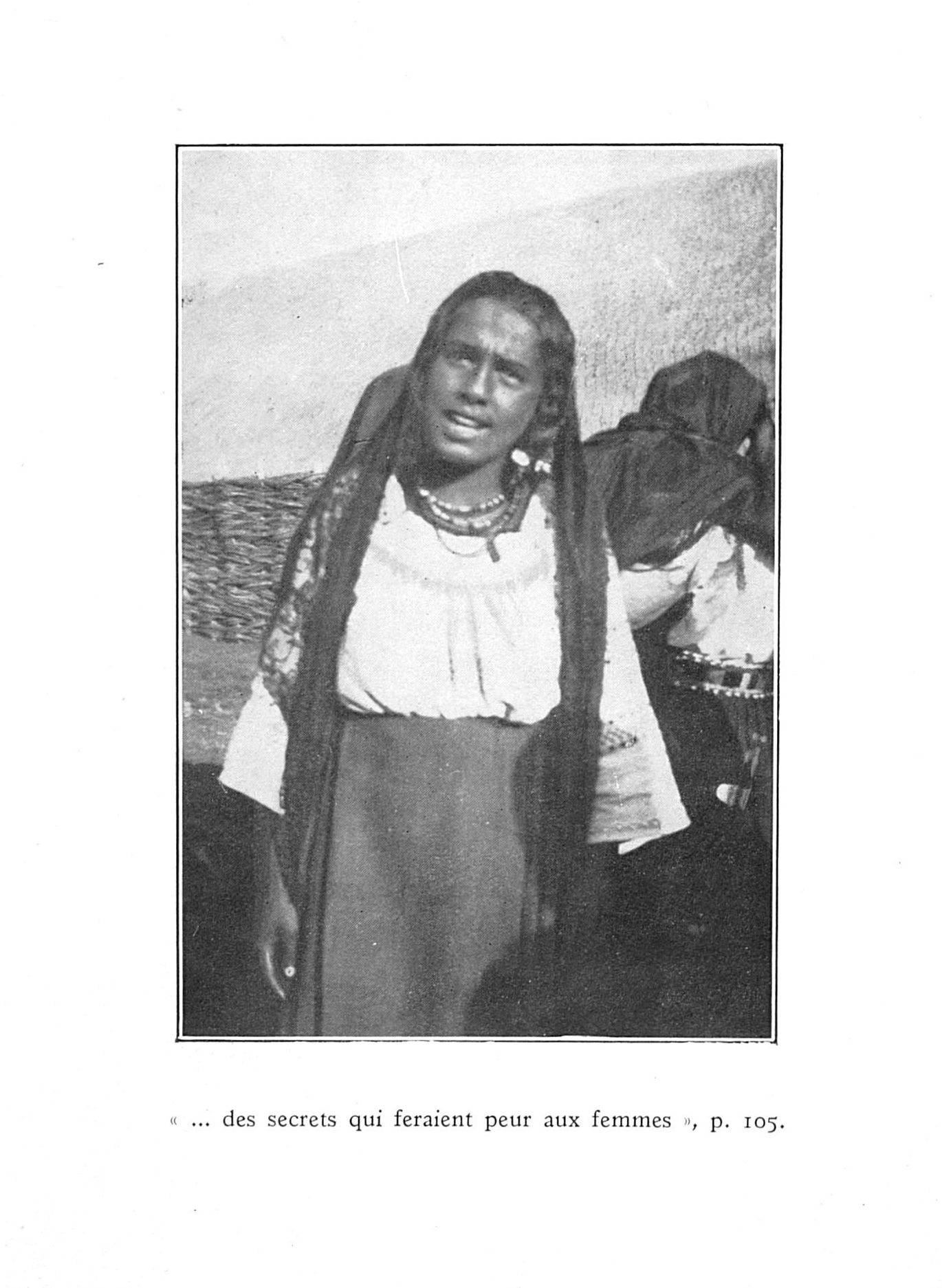

On ne sait d’où tu viens, tu ne sais où tu vas, peuple de perdition, Peuple inconnu, — mais c’est toi, c’est toi qui l’as caché dans une roulotte sous des chiffons bariolés et des secrets qui feraient peur aux femmes, cet Objet dont parfois, au comble de la turbulence de tes jeux, un violon décrit vite quelque chose, d’une ligne nette, insaisissable, déjà perdue (comme le rêve pendant que bat la paupière lourde de celui qui succombe à l’excès du sommeil) — et me voici plus seul, avec une nostalgie qui ne veut pas de la romance à mon oreille d’un violoneux qui me croit triste.

Ils l’ont amené du fond d’une Inde. Ils l’ont égaré, comme ils égarent tout d’un monde où si peu vaut qu’on le conserve, au long d’un chemin effacé par le vent sur la plaine… Ils l’ont perdu comme un rêve au matin s’élude, — et leur musique [p. 105] seule s’en souvient. Trésor si pur qu’on ne doit même pas savoir qu’on le possède… Tout près d’ici, peut-être, mais invisible.

Lève-toi, pars, et sans vider ton verre — il n’y a pure ivresse que de l’abandon —, car voici qu’à son tour il s’égare au bras d’une erreur inconnue, ton fantôme éternel, ton « Désir désiré ».

xvi

Les eaux fades du Balaton

Deux jours après, dégrisé, je nageais dans les eaux fades du Balaton. Ces eaux, je crois, s’en vont à la mer Noire, et je n’en connais pas les fées, c’est pourquoi je nageais à brasses prudentes avec aux jambes l’imperceptible angoisse de rencontrer une onde trop légère. Mais pour connaître un lac, il faut d’abord s’y plonger ; et ensuite, s’il vous a paru beau, en faire le tour, mais voilà qui est affaire de pur caprice, tandis que s’y baigner est une règle de savoir-vivre avec la Nature.

Lac doré, horizon de collines pointues, rives [p. 106] basses, verdoyantes, toutes fraîches de musiquettes et de baigneuses ; quais de Balaton-Füred aux élégances bourgeoises et militaires, idylles de jardins publics à l’écart d’un concert du samedi soir, petits professeurs entourés de leur famille, et toutes ces Magda, toutes ces Maritza rieuses et déjà presque belles dans leurs petits sweaters — vais-je pour vous m’arrêter quelques jours ? On ferait connaissance à table d’hôte, on irait ensemble à Tihany — elle a l’air d’être en Italie sur sa presqu’île — par cet instable bateau-mouche qui naguère emportait l’infortuné roi Charles. Non, non, plutôt emmener ce désir, comme un tendre souvenir de voyage, et partir en croyant qu’ici la vie a parfois moins de hargne, et les petites gens plus de bonté…

Déjà je suis repris par le malaise que m’infligent les lieux faciles. Ô tristesse des crèmeries et des jardins ! C’est devant une glace panachée qu’il m’arrive de douter de la vie, comme d’autres aux approches du mal de mer.

À la nuit, j’ai rôdé dans la campagne aux collines basses, d’apparence rocheuse — ce sont des [p. 107] restes de volcans — blanches sous la Lune et toutes lustrées de rêches végétations. J’ai traversé l’angoisse lunaire des villages vides aux portes aveugles (j’avais peur du bruit de mes pas). Au hasard, j’ai suivi des sentiers dans les champs de maïs, épiant la venue d’une joie inconnue. Joie d’être n’importe où… évadé ?

Mais soudain, c’est au silence que je me heurte, comme réveillé dans l’absurdité d’être n’importe où. Une panique balaye la nuit déserte jusqu’à l’horizon. Où vas-tu, les mains vides, faiblement ? Ah ! toutes les actions précises et courageuses, tout ce qui t’appelle là-bas, maintenant, maintenant, où tu n’es pas — et tant d’amour perdu…

Un train dormait devant la gare campagnarde. Je me suis étendu dans un compartiment obscur, stores baissés, à l’abri de la lune. Le contrôleur a dû jouer un rôle dans mes cauchemars. L’aube m’éveille dans les faubourgs de Budapest, cheveux en désordre, pantalon plissé, et cet abruti de contrôleur qui rit et me dit je ne sais quoi, — alors que justement j’allais rattraper, comme un pan de la nuit fuyante, un songe où j’ai dû voir [p. 108] l’Objet pour la première fois — ou bien était-ce un être ?

xvii

Insomnie

J’éteignais la lampe et la veilleuse me rendait compagnon d’une momie bleuâtre, mais peut-on se reposer vraiment à 100 km à l’heure. Par-dessous le store, je voyais la Lune faire des bonds courts sur la plaine inondée de nuit. J’essayais de penser par-dessous le rythme obstiné de cette hurlante bousculade sur place qu’est un voyage en express. Mais je ne trouvais pas la pente de mon esprit, et tout en le parcourant avec une soif qui annonçait le désert, je traçais des plans d’œuvres sablonneuses. Je composais un traité des voyages : les titres en étaient de Sénèque ou de Swift, et je voyais très bien ce qu’en eussent tiré Sterne ou Goethe, mais, semblable à Gérard de Nerval, je sentais qu’il s’agissait d’autre chose. — Il s’agit toujours d’autre chose que de ce qu’on dit.

[p. 109] (L’imprudence que de penser dans l’insomnie ! Cela tourne tout de suite à la débauche. Notre liberté de penser est absurde au regard des contraintes que subissent nos gestes. Imaginer ce qui se produirait, si par quelque Décret l’on élevait la Morale du domaine des actions à celui de la pensée, de l’Apparence à l’Essence. D’un coup, tous les refoulés qui explosent, le chômage dans la gendarmerie et les fakirs débordés. L’hypocrisie s’en tire avec une volte-face.)

Quelle heure est-il ? La Lune se tient assez bien depuis un moment, c’est que la ligne est droite. Je ne sais plus dans quel sens je roule. J’aime ces heures désorientées ; le sentiment du « non-sens » de la vie n’est-il pas comparable à ce que les mystiques appellent leur désert, — cette zone vide qu’il faut traverser avant de parvenir à la Réalité. Entre « déjà plus » et « pas encore »… Bon point de vue pour déconsidérer nos raisons de vivre. La maladie aussi. Rien ne ressemble au voyage comme la maladie. C’est la même angoisse au départ, le même dépaysement au retour. « Il revient de loin » signifie : qu’il vient [p. 110] d’être très malade. Si dans ta chambre, en plein jour, tu t’endors, et que, vers le soir, tu t’éveilles dans une lueur jaune, ne sachant plus en quel endroit du temps tu vis, — c’en est fait, toutes choses ont revêtu cet air inaccoutumé qui signale que tu es parti.

Voyager — serait-ce brouiller les horaires ? Le voyage est un état d’âme et non pas une question de transport. Un vrai voyage, on ne sait jamais où cela mène, c’est une aventure qui relève de la métaphysique plus que de la psychologie. — Une vaste licence poétique… (Voici bien la fatigue avec son jeu des définitions)… pas de but. — C’est vous qui le dites ! — Vous, naturellement… (Encore un qui se réveille dans ma tête.) — On ne voyage jamais que dans son propre sens !

— Mais il faut voyager pour découvrir ce sens !

— Qu’as-tu vu que tu n’étais prêt à voir ?

— Mais il fallait aller le voir !

— La vie est presque partout la même…

— Mais en voyage on la regarde mieux.

— La vie… (une sorte de cauchemar de la [p. 111] pensée, qui ne peut plus s’arrêter de penser).

Se peut-il qu’on cherche le sens de la vie ! Je sais seulement que ma vie a un but. M’approcher de mon être véritable. Seul au milieu des miens, j’oubliais ma race, j’avais l’illusion de n’être rien que… moi-même. Identique à mon centre. Ici, comparé à tant d’autres, je perds mes préjugés sur mon apparence, je me découvre localisé dans un type humain. Immobile, j’étais presque infiniment variable, indéterminé. Et c’est le voyage qui me fixe. Je rayonnais, on me dessine. Mais en même temps, j’ai découvert mes puissances d’évasion intérieure. Et souvent je pressens qu’il existe une clef : délivré de moi-même j’entrerais en plein Moi… Une clef ? Plutôt « cela » qui me permettrait de combler l’écart entre moi et Moi qui est la seule réalité absolument tragique… Une chose ? Un être ? L’Objet ? — Est-ce que je dors dans mes pensées ?

La veilleuse fleurit soudain d’un éclat bleu douloureux, le train ralentit. Hegyeshalom, petite gare frontière arrêtée au milieu de la plaine à l’heure A, — l’heure des arrivées et des adieux… [p. 112] Il y a dans tous les réveils une détresse et une délivrance étrangement mêlées.

xviii

Les clefs perdues

Il faudrait sortir à l’air frais, mais chaque porte est obstruée par un douanier, tant qu’à la fin on me refoule dans mon compartiment. Est-ce encore un rêve ? Je comprends bien qu’il faudrait ouvrir ces valises, mais j’ai perdu mes clefs. L’œil du douanier conseille des aveux complets. J’ai le feu à la tête, mais je suis innocent : puisque enfin il n’est pas dans ma valise, ce n’est que trop certain. Cependant, « rien à déclarer » après des semaines de voyage ? Cela va paraître improbable. On a dû voir sur moi que je le cherche, c’est pourquoi l’œil est implacable… Pas de clefs dans mes onze poches. Seulement ce papier timbré d’un ministère… mais déjà l’œil s’éteint, le corps se plie, fait demi-tour et puis s’en va.

Rien, rien à déclarer, quelle tristesse. Mais [p. 113] qu’a-t-on jamais pu « déclarer » d’important ? Je ne sais pas parler en vers et la prose n’indique que les choses les plus évidentes. C’est bien pourquoi l’Objet n’a pas de nom. Parfois je me suis demandé s’il n’était pas une sorte de pierre philosophale. Peut-être ces deux mots suffiraient-ils à l’indiquer quand je m’en parle ? Tout en donnant le change à celles de mes pensées qui exigent des apparences positives. Ainsi donc, j’ai cherché la Pierre des philosophes. D’autres aussi, peut-être, la cherchent. Et qui sait si vraiment elle n’existe plus, l’Hermétique Société13 de ceux qui ne désespèrent pas encore du Grand Œuvre ? Cela seul est certain : qu’il existe des signes. Peut-être faut-il d’abord les découvrir tous par soi-même. Et c’est alors seulement qu’aux yeux de ceux qui surent désirer de la voir, apparaît la « Loge invisible ». J’attends, j’appelle quelqu’un qui vienne me prendre par la main.

Ainsi je quitte la Hongrie. Serait-ce là tout ce qu’elle m’a donné ? Cette notion plus vive d’un univers où la présence de l’Objet deviendrait [p. 114] plus probable ? Ou bien n’ai-je su voir autre chose que la Hongrie de mes rêves, ma Hongrie intérieure ? Il est vrai que l’on connaît depuis toujours ce qu’une fois l’on aimera. Et les uns disent qu’il faut connaître pour aimer ; les autres, aimer pour connaître. Débat qui se résout dans une synthèse, comme toujours : au point de perfection, aimer et connaître sont un seul et même acte. Peut-être l’ai-je aimée d’un amour égoïste, comme un être dont on a besoin et de qui l’on chérit surtout ce dont on manque : touchantes annexions, pieux mensonges du cœur qui traduisent, à tout prendre, une vérité particulière plus importante que cette vérité générale dont tout le monde se réclame et dont personne ne vit. Et certes un tel amour est un amour mineur. Mais qui saura jamais la vérité sur aucun être ? Et s’il fallait attendre pour aimer !

Je me souviens de ces terrains de sable noir, piqués de petits arbres et d’un désordre de maisons basses, les dernières de la ville de Debrecen, au bord de la Grande Plaine encore rougeâtre de soleil couchant. J’y suis venu par hasard, en [p. 115] flânant ; je me suis sans doute perdu et pourtant je n’éprouve qu’une étrange sécurité. Présence, présence réelle… Comment j’ai peine à m’imaginer que jamais plus je ne la reverrai, cette lumière en ce lieu, secrète et familière. Songeant à cette minute et à d’autres semblables, en voyage, je me dis que c’est de là que j’ai tiré le sentiment d’absurdité foncière qu’il m’arrive d’éprouver en face d’une action purement raisonnable. Ah ! quelle raison ici t’attirait donc, sinon l’espoir bien fou d’y retrouver l’émotion d’un miracle imminent. Ou moins encore : l’image, née en rêve, d’une plaine, d’un couchant plus grandiose au ciel et sur la terre plus secret que dans ton pays. Tu attendais une révélation, non point de cet endroit, ni même par lui, — mais à cet endroit, en ce temps. Qui sait si tu ne l’as pas reçue ? Une qualité, une tendresse, quelque similitude… Oh ! si peu ! Mais qu’est-ce que ce voyage, si tu songes à tous les espaces à parcourir encore dans ce monde et dans d’autres, dans cette vie et dans d’autres vies, pour approcher de tous côtés un But dont tu ne sais rien d’autre que sa fuite : n’est-il pas [p. 116] cet objet qui n’ait rien de commun avec ce que tu sais de toi-même en cette vie ? Mais le voir, ce serait mourir dans la totalité du monde, effacer ta dernière différence, — car on ne voit que ce qui est de soi-même, et conscient.

Et c’est à cause d’un pari peut-être fou, et qui porte sur des sentiments indéfinis, à cause de ce pari dont tu n’as vu l’enjeu qu’un seul instant — nos rêves sont instantanés — que tu es parti ; et maintenant tu joues ce rôle, tu t’intéresses, tu serres des mains, — tu perds les clefs de tes valises…

(Cela encore : m’arrêter à Vienne à cause des serrures. Peut-être y passer une nuit — rôder à la recherche de Gérard par les rues noires aux palais vides mais hantés, et dans les grands cafés du centre. Quelle autre rencontre espérer — maintenant ?)

xix

« Tous ceux qui quittent ce monde vont à la Lune — lit-on dans les upanishads. — Or si un [p. 117] homme n’est pas satisfait dans la lune, celle-ci le libère (le laisse aller chez Brahma) ; mais si un homme y est satisfait, la Lune le renvoie sur terre en forme de pluie. »

Si je trouvais un jour l’Objet, il ne me resterait qu’à le détruire. (Aussitôt je commence à comprendre ce qu’il est : cela qui me rendrait acceptable ce monde.)

Malheur à celui qui ne cherche pas. Malheur à celui qui ne trouve pas. Malheur à celui qui se complaît dans ce qu’il trouve.