Chapitre III

La spire et l’axe

Galilée, à très juste titre, décide que, quoi qu’il dise devant l’Inquisition, la Terre tourne pourtant. Mais il est des réalités qui pâtissent d’être tues ou mal dites. Qu’on les nie, ou seulement qu’on les désigne d’une manière incorrecte et vague, elles cesseront de « tourner » ou d’être actives : ce sont celles qui importent à l’homme, parce qu’elles relèvent de sa foi, de son action ou de son sentiment. Ainsi l’amour : il n’est pas vraiment là tant qu’il ne s’est pas « déclaré ». Nommer certaines tendances, croyances ou passions, c’est donner libre cours à l’énergie virtuelle que l’on appelle ainsi, au double sens du mot.

C’est pourquoi je m’inquiète de voir sans cesse confondre les mots individu, individualité, personnalité [p. 56] et personne. Il s’agit d’une inattention tout à fait générale aujourd’hui, mais qui peut entraîner des suites graves. La plus légère altération de sens, s’agissant de définitions de l’homme et de son rôle parmi les autres hommes, peut entraîner des guerres et des révolutions, par le seul fait qu’elle favorise ou justifie des régimes violemment inconciliables.

Il est vrai que l’Histoire n’est pas la sémantique et qu’elle ne se fait point à coups de définitions. Mais elle joue sur nos confusions : n’est-ce pas au nom de la liberté, ou de la paix, et comme en louvoyant avec ces noms puissants, que les pires tyrannies ont rejoint notre temps ? Et il est vrai, aussi, que le monde occidental est parti sans savoir où il allait, comme Abraham quittant son pays ; sinon serait-il vraiment l’Aventure que je décris ? Certains de nos pays, qui ont les meilleurs régimes, ont aussi la plus grande répugnance à formuler clairement les principes qu’ils observent. L’Angleterre met une coquetterie à n’avoir pas de Constitution écrite, ni de Déclaration des droits de l’homme ; et les Suisses ont refusé soigneusement — jusqu’à nos jours — de formuler la doctrine de ce fédéralisme qu’ils ont pourtant vécu pendant des siècles. Mais s’il peut être utile d’ignorer ce que l’on vit, et de ne pas déclarer où l’on va, il est bon de savoir d’où l’on vient.

Cherchant les origines de la notion de personne, dont j’ai dit qu’elle était proprement constitutive de l’Occident, je trouve les grands conciles œcuméniques, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, [p. 57] dont les décisions représentent autant de mises au point ou de « communiqués » sur l’état de la question au moment où l’Europe va se détacher du monde antique.

Genèse théologique de la personne

Les mémoires d’un Grégoire de Nazianze, les chroniques de l’époque et les textes votés nous permettent de nous faire une image vivante de ces assises du christianisme grec : les grands conciles. Qu’on se figure bien moins de savantes réunions de professeurs et d’érudits, que des séances houleuses de parlements modernes, ou même des Conventions de partis, en Amérique. Convoqués par l’empereur de Byzance, les évêques se rassemblent de tout le Proche-Orient, d’Afrique, de Macédoine, d’Égypte et d’Ibérie. Les chefs de grands partis, entourés de leurs tenants, les légats de l’empereur et du pape, font dans la ville choisie des entrées solennelles : la discussion commence par ces démonstrations de la force et du prestige des partis en présence. Des troupes de moines fanatiques parcourent les rues. Parfois, comme à Éphèse et Chalcédoine, tout un monde de laïques ambitieux, de soldats, de matelots égyptiens et d’hommes de main, rôde autour de l’église où siège le concile, attendant l’occasion d’intervenir en force. À l’intérieur, [p. 58] les incidents de séance se multiplient. « On dirait un essaim de frelons », note Grégoire. On s’exclame et l’on s’interpelle avec violence, de la gauche et de la droite de la nef où sont massées plusieurs centaines d’évêques et de docteurs, tandis que les légats du pape (toujours absent) et les fonctionnaires de l’Empire ont pris place à la balustrade de l’autel. Des tumultes s’élèvent et les Pères crient : « C’est la vraie Foi ! c’est la Foi des Apôtres », « Anathème à celui qui ne croit pas ainsi ! Chassez Eusèbe, qu’on le coupe en morceaux ! Il a divisé le Sauveur, qu’on le divise lui-même ! » Des rédactions improvisées à la dernière minute sont mises aux voix. Le vote est emporté, mais des négociations de couloirs le remettent en question le lendemain. Un groupe d’évêques menace de s’en aller. On échange des députations. On a signé des listes de présence qui seront plus tard contestées : sont-elles complètes, sont-elles exactes ? n’a-t-on pas ajouté des noms d’absents ? Il faut maintenant souscrire aux formules adoptées, déposer l’adversaire hérétique22, excommunier, rétablir dans un siège, tenir compte des pressions opposées de l’empereur ou du pape de Rome, déposer ou non le patriarche de Byzance — et soudain la tourbe des moines et des nervis fait irruption, Hilaire ne doit son salut qu’à la fuite, Flavien meurt sous les coups [p. 59] de bâton. Au soir, le dogme est proclamé, l’erreur de Nestorius vient d’être condamnée, et la population de la ville éclate en transports d’allégresse, acclame les Pères, illumine les quartiers, reconduit les évêques en cortège à la lueur des torches et dans l’encens des cassolettes à parfum.

Tel est donc le spectacle offert par les premières assises du christianisme, au lendemain de son triomphe temporel. (Nicée se place douze ans seulement après l’édit de Constantin, et beaucoup des évêques qui dominent le concile portent les traces physiques de la persécution et des tortures qu’ils ont subies.) Spectacle à vrai dire confondant. Tout cela grouille, discourt et manifeste, proteste, exile, accuse de blasphème ou en est accusé, organise des guets-apens ou y tombe, mélange indiscernablement la politique d’Église ou même d’Empire et la métaphysique la plus subtile, pour n’aboutir enfin qu’à des définitions à peine différentes des anciennes ou de celles qu’il s’agit d’écarter — les unes comme les autres, d’ailleurs, peu compréhensibles en soi, et souvent tout obscures pour le peuple chrétien. Tout cela serait absurde si ce n’était sublime, si ce n’était finalement bien plus intelligent, bien plus sage et bien plus réaliste qu’un Athanase lui-même n’a pu le concevoir, faute d’avoir pu le juger avec les yeux de l’Histoire.

Voilà donc l’atmosphère dans laquelle fut nouée la notion dont descendent nos conceptions de l’homme.

[p. 60] En apparence, il ne s’agit, lors de Nicée, que d’un iota23, en réalité, de la définition de la personne, à partir des Personnes divines, et particulièrement de celle du Christ, vrai Dieu et vrai homme à la fois.

Le problème était le suivant : comment nommer les relations intradivines et les relations de Dieu à l’homme révélées par la venue du Christ, Dieu qui est le Père en tant que Créateur, le Fils en tant que Rédempteur, le Saint-Esprit en tant que Libérateur ? Comment sauvegarder à la fois la distinction et la liaison de ces aspects ? Comment éviter à la fois un monothéisme indifférencié, évacuant le fait central de l’Incarnation, et un trithéisme mythologique ou rationalisé ? Pour résoudre en doctrine ce débat séculaire24 sous la pression croissante des hérésies et de la Gnose en pleine effervescence, les Pères grecs et latins ne disposaient en fait que de notions et de mots inadéquats, au surplus difficiles à concilier.

L’hellénisme avait dégagé les notions de l’être distinct, [p. 61] c’est-à-dire de l’Individu, et de la permanence de cet être à travers ses modalités : essence, substance et hypostase. De leur côté, les Romains avaient défini le terme de persona, désignant au début le masque de l’acteur, puis son rôle, et de là, l’homme lui-même en tant que doté de droits dans la cité : le citoyen. Tout homme est un individu, du simple fait qu’il est un corps distinct, mais il ne devient une « personne » qu’en vertu des relations civiques et juridiques dont il est le porteur dans l’État ; d’où cet adage du droit romain : persona est sui juris, servus non est persona (la personne étant définie par sa valeur juridique, l’esclave n’est pas une personne). Ainsi l’individu n’était qu’atome, et la persona que valence ; l’un existait par soi, l’autre dans ses relations.

L’acte de création des grands conciles consista donc à opérer la transmutation périlleuse d’un mot latin et de contenus helléniques en un dogme exprimant la nature triple et une de la Divinité révélée en Jésus. Ainsi naquit l’idée de Personne, terme purement théologique aux yeux des Pères de Nicée, mais qui devait apparaître, après coup, comme le fait spécifique et capital de l’anthropologie occidentale.

Genèse de la personne humaine

Comment expliquer le transfert d’un terme dogmatique, concernant Dieu lui-même, à un niveau de réalité où ce même mot désignera le rôle social de l’homme, autant que sa dignité métaphysique ? Que ce transfert ait bien eu lieu, c’est l’évidence : nous parlons tous de la « personne humaine », et l’on ne pouvait rien faire de tel avant Nicée. Mais en se bornant à constater le fait, on perdrait la plus belle occasion de situer l’homme occidental au carrefour hasardeux dont je parlais plus haut : carrefour de sociétés non moins que de doctrines.

Dialectique grecque et juridisme romain, catalysés par l’exigence chrétienne, ont produit le mot décisif. Mais les réalités politiques et sociales élaborées par ces trois mondes sont entrées elles aussi en symbiose, et cela d’une manière manifeste dès l’époque des conciles œcuméniques.

Apport grec. — L’homme se détache du corps magique en lequel se mêlaient sans fin ni formes nettes les vivants et les morts, les dieux et les démons. L’individu prend sa mesure fragile et menacé, mortel et ignorant, il sait qu’il n’est pas dieu, ne rêve pas de le devenir, mais se sent d’autant plus décidé à tirer le meilleur parti de sa condition. Entreprenant, curieux [p. 63] jusqu’au défi, navigateur, spéculateur dans tous les ordres, il est à tous égards celui qui définit — l’homme du Verbe et de l’épithète, « la mesure de toutes choses », dira Protagoras, « de celles qui sont en supposant qu’elles sont, de celles qui ne sont pas en supposant qu’elles ne sont pas ». Juge de tout, on le voit, même des dieux. D’où le sens de sa dignité, qui ne tient à rien qu’à lui-même, au seul fait qu’il existe, distinct. D’où son orgueil aussi, son astuce égoïste et finalement, cette anarchie sceptique qui, lorsque se perdra la révérence à l’égard des dieux et des lois, livrera la cité « atomisée » à la brutale mise au pas du Romain.

Apport de Rome. — Il se résume dans le terme viril de citoyen. L’homme ne tient plus sa dignité unique de quelque essence indestructible, mais du personnage qu’il revêt dans la cité maintenue par les cadres du Droit et des Institutions dûment hiérarchisées. Ce puritanisme social, cette morale du service de l’État, fera la grandeur de l’Empire et la pauvreté d’âme de ses sujets. Si la dissociation menaçait en permanence la cité grecque, c’est la sclérose collectiviste qui va causer la chute de Rome.

C’est au sein de cette société dont les structures rigides n’encadrent plus qu’une anarchie latente, parce que ses disciplines ne sont pas celles de l’âme, que naît et se répand le christianisme.

Apport chrétien. — La conversion — révolution individuelle — libère tout homme, noble ou esclave, des liens sacrés de la caste ou du clan ; en même [p. 64] temps, elle le met au service du prochain. Entrant dans une communauté chrétienne, l’esclave y trouve la dignité morale qui était celle de l’individu selon les Grecs, et l’honneur de servir, qui était celui du citoyen romain. Il devient donc un paradoxe vivant : à la fois libre et responsable, vraiment distinct et vraiment relié, et singularisé par la même vocation qui lui fait découvrir dans tout homme son prochain. Ce paradoxe vécu en vertu de la foi reproduit, dans le plan de l’existence concrète, la forme même des grandes définitions antithétiques de Nicée. C’est ainsi que la personne du chrétien imite au plan humain la Personne du Christ. (Cette analyse sociologique est homologue — soulignons-le — de l’analyse philologique de la Personne.) Mais si la personne du chrétien, dans son équilibre en tension, unit le meilleur de Rome et de la Grèce, elle est aussi menacée, dans le monde du péché, par un double péril simultané : celui de la fuite vers le salut individuel, et celui de l’abandon au sacré collectif — maladie « grecque » et maladie « romaine » de la personne.

La spire

Si dans la Personne du Dieu-homme les deux natures s’unissent pleinement et sans conflit, il n’en va pas ainsi du spirituel et du charnel dans l’homme [p. 65] pécheur ; ni de la liberté et du service dans l’homme converti. Ces antinomies, en effet, ne sauraient être résolues qu’en vertu de la foi, dans l’amour, et par l’obéissance absolue à une vocation transcendante ; hors de quoi la personne demeure un pur possible, ou la résultante idéale d’une tension toujours menacée de relâchements ou de ruptures, lorsque l’un de ses pôles vient à faiblir ou subitement se laisse absorber par l’autre.

Né du complexe de paradoxes et de tensions que nous avons vu se nouer au « carrefour hasardeux » du Bas-Empire, l’Occident se voyait promis à une histoire proprement dialectique, qui évoque dans son ensemble l’image d’une discussion de plus en plus nourrie et mouvementée entre les excès alternés de l’individualisme et du social. Et dès lors qu’il était issu de contradictions peut-être insurmontables dans le plan où l’histoire en lit les témoignages, il était condamné au progrès, c’est-à-dire à la recherche sans fin d’un équilibre dont le secret n’est pas de ce monde. Car s’il est vrai que la foi doit agir dans ce monde, elle reste un don de Dieu et l’homme n’en dispose pas.

Posons maintenant que le But de toute l’histoire humaine vue dans la perspective chrétienne est le suivant : la communauté des personnes, libérées et reliées en vertu de la foi.

[p. 66] Cet idéal s’est constitué comme tel aux premiers siècles de notre ère, dans une histoire qu’il n’a pas arrêtée, mais dont il a pris la relève. Il est intervenu dans une suite dialectique, non comme sa conclusion mais comme un accident. Et dans la mesure où il a pu s’y insérer, il n’en a pas interrompu le cours : mais en créant un axe d’attraction verticale, il a élevé en spire un mouvement naturel qui tendait à devenir circulaire, et transformé le cycle des perpétuels retours en Aventure.

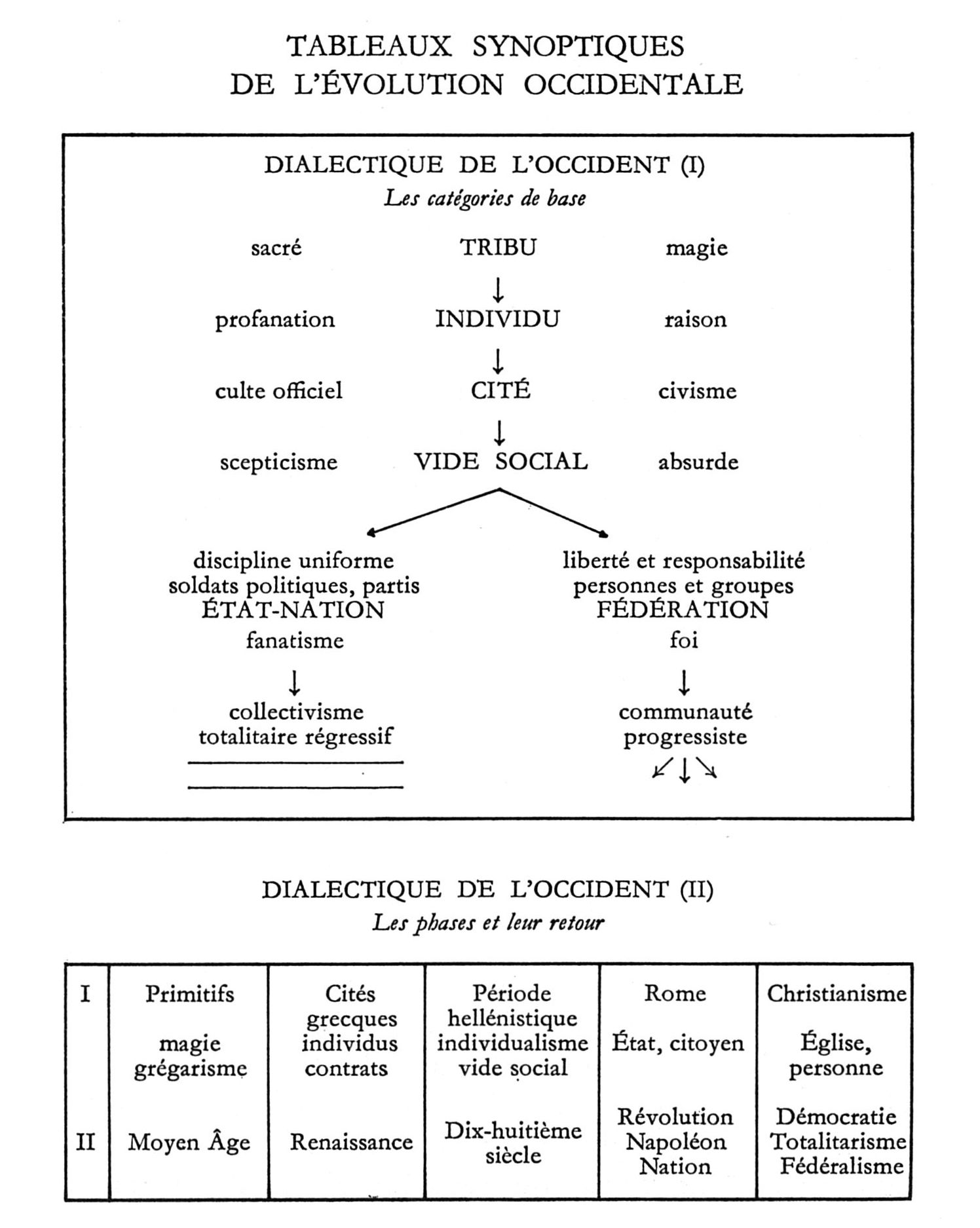

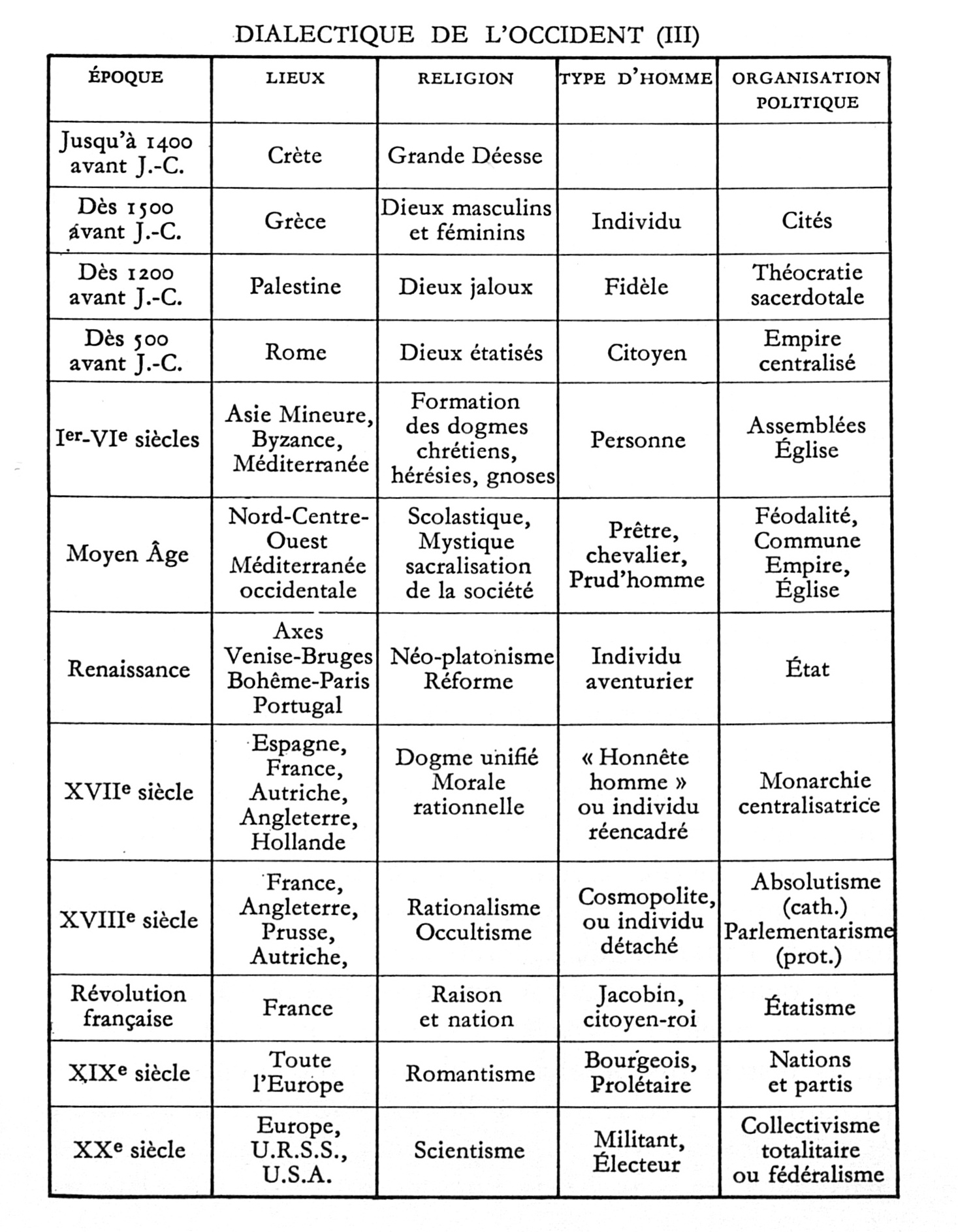

Le cycle était — ou paraissait — déterminé par une espèce de logique, qu’on peut déduire empiriquement de l’histoire. Voici le schéma.

Le clan, la tribu primitive, lie les êtres nés dans sa sphère par les liens du sang et de la terre où reposent les morts effrayants. Tout participe de tout, dans la magie, rien ne se détache vraiment de rien, ni le nom de la chose, ni le fils du père, ni le mort du vif. Stade grégaire, où seul le sacré différencie quelques fonctions.

Celui qui sort du clan s’éloigne des tombeaux et perd la protection de ses morts redoutés. Rien ne le distingue du criminel, sauf l’idée qu’il prend de lui-même, enfin distincte. Il court sa chance d’individu, et comme tel il s’allie à d’autres « sans-foyer », aventuriers, métèques, hors-caste, sang-mêlé. Pour faire siens les dieux étrangers, il doit les supposer universels, garant du sort de tous les hommes qui leur rendent le culte civique. Dès lors, les « liturgies » de la cité règlent les droits et les devoirs, selon les lois ou les [p. 67] contrats, et non plus selon la magie. Chacun pour soi, les dieux pour tous.

Mais quand l’innombrable poussée des énergies ainsi déliées devient conquête, quand les cités lointaines succombent avec leurs dieux et la vénération des dieux en général, il n’y a plus que « chacun pour soi ». Voici le temps du cosmopolitisme et de l’individu sans foi ni loi, dont le plus fort ou le plus chanceux se fait tyran. Mais cette fuite générale devant les engagements — civiques, privés ou religieux — cette dissolution des liens moraux et ce mépris des limites comme des fidélités, vont laisser l’homme désemparé, étranger à soi-même dans une cité trop vaste. Du vide social créé par l’individualisme monte l’appel à l’ordre à tout prix.

Et l’Ordre s’établit, par décrets militaires. Il libère les individus de l’angoisse d’être libres sans but. Il les encadre, les aligne, les rassure, les terrorise et les flatte à la fois. De leur poussière, l’État fait son ciment. Il prescrit une morale d’État et compense son défaut de principe intérieur par une répression vigilante. Il « reconstitue » le sacré, — un sacré d’État, sans magie, mais non pas sans prestige théâtral, et dont le dieu commande en personne l’armée, la police et les prêtres. Et les castes qui reparaissent achèvent d’enfermer l’homme dans sa fonction sociale25. Que pourrait [p. 68] exiger maintenant ce vide de l’âme qui se déclare, — maladie mortelle de tout Ordre qui n’a su qu’encadrer l’anarchie ?

Du pain ? L’État l’assure à ses clients dociles. « Clarissimes » oisifs sur leurs terres, fonctionnaires de toute classe, miliciens, plèbe des villes, tous vivent aux dépens de l’État-providence, dans une fainéantise à peine croyable26. Des jeux ? L’État les organise à satiété. Des religions ? Bien sûr. Mais c’est ici que Rome révèle sa carence essentielle. Elle impose avec trop de rigueur des rites et des symboles trop pauvres et trop froids. Les sectes orientales se mettent à pulluler. Elles ne peuvent que précipiter la dissolution intérieure d’une société qui a perdu la magie, embrigadé l’individu, épuisé les vertus de l’ordre. Isis, Mithra, Mani, la Grande Déesse, ne peuvent pas reconstruire une société humaine, puisqu’ils n’offrent d’autre salut que dans la fuite mystique ou l’archaïsme.

Les Barbares excités, qui se bousculent sur le seuil, vont seuls répondre à cet appel du vide : ils y tombent comme on cède au vertige. Ils tombent dans l’Empire, plutôt que lui sous leurs coups. Ils vont fermer le cycle, et tout recommencera : grégarisme magique et liens du sang, réinvention de l’individu puis de ses excès, vide social, réaction de l’État, dictature, sacré restauré, lassitude, vide de l’âme et retour des Barbares…

[p. 69] C’est ici qu’intervient le christianisme. L’Incarnation, je l’ai dit, ne « résulte » de rien. Isaïe l’avait vue, mais les Juifs l’ont niée, et pas un historien ne la rendra plausible : ils calculent leurs dates d’après elle, et non l’inverse. Le succès de l’Église, au contraire, paraît s’expliquer après coup. Elle apportait une foi capable d’assumer le meilleur de l’héritage grec, et de le sauver de la dissociation bien mieux que n’avait su le faire l’ordre impérial. Pourtant elle n’a pas suspendu le verdict prévisible, ni la chute. Elle n’a pas arrêté les Barbares. Elle les a seulement convertis. C’est ici que le cycle nouveau s’ouvre en spire ascendante et devient notre Histoire.

Retour des phases, mais modifiées

Le Moyen Âge est un retour au grégarisme. Mais le sacré chrétien y combat la magie, et l’Église y résiste à l’Empire. Les trois états imitent les castes, mais la première du moins demeure ouverte à tous : le clergé et les ordres religieux nient les états.

La Renaissance est un retour de l’hellénisme rationnel et profanateur, et déjà presque de l’aventure alexandrine : la découverte du monde y est une conséquence de l’idée de l’infini, tout nouvellement admise, délivrant l’esprit ébloui du monde cloisonné qu’était le Moyen Âge. Mais déjà la Réforme recrée [p. 70] une morale du service social au nom de la liberté bien tempérée, et voilà qui évitera par la suite aux pays qui l’adopteront les mises au pas totalitaires.

La vraie période hellénistique — tyrannies et dissociation pulvérulente des milieux et des classes responsables — c’est le xviiie français qui la reflète. Le bourgeois qui fait faire son portrait, triche au jeu des affaires, spécule sur les entreprises coloniales, réduit à l’intérêt tous les motifs de l’âme, et ne croit à rien d’autre qu’à ses droits, cet individualiste mérite mieux que les Rois la réaction romaine que sera le jacobinisme. Il s’imagine qu’il veut la fin des « privilèges » et des « abus » du régime monarchique, mais il n’attend qu’une tyrannie plus rationnelle, et il l’aura. Car tandis que l’Amérique fonde la démocratie sur une morale quasi personnaliste, — elle veut vraiment la liberté, non ses emblèmes — la France bourgeoise se donne une déesse et des jeux, des tribuns, des consuls, et finalement César.

Et voici notre époque de Bas-Empire inquiet, divisé dans son âme et devant ses « Barbares »…

Le deuxième tour de spire a ramené les mêmes phases dans le même ordre de procession, si toutefois l’on s’en tient aux grands ensembles. Mais chaque phase est ici plus complexe. Et d’abord de la complexité des différents passés qui sont les siens, car elle s’est faite aux dépens du dernier et contre lui, mais c’est au nom de l’avant-dernier qu’elle innove, en croyant s’y conformer : le Moyen Âge thomiste « revient » à Aristote, la Renaissance imite ce qu’elle [p. 71] connaît de l’art antique, la Réforme se veut un pur « retour » aux sources, et la Révolution se croit romaine, alors qu’elle inaugure le romantisme, qui à son tour se voudra médiéval…

Ainsi les phases successives portent le nom de leur innovation, quand elles se seraient donné celui de leur modèle. Signe du conflit permanent qui les sous-tend et les gauchit perpétuellement : d’où ce mouvement de spire mouvante qui en résulte à nos yeux d’observateurs distants.

Ceci encore : tous les passés durent en chacune des phases nouvelles ; l’un refoulé dans quelque inconscient collectif qui parle encore dans les légendes, et l’autre simplement subordonné aux valeurs neuves, un troisième enfin comme parqué dans une classe ou dans certaines zones géographiques déterminées. Le grégarisme primitif et sa magie vivent encore dans la paysannerie de tous les pays de l’Europe — îlots à l’Ouest, larges taches continues aux confins de l’Est et du Sud — comme ils animent nos rêves et parfois tel poète. C. G. Jung retrouve les Indiens dans l’inconscient des riches Américaines. Presque tous nos intellectuels sont des Hellènes ou des Alexandrins. De nombreux éléments rituels du mithraïsme ont passé dans nos liturgies, comme le titre suprême de la Rome païenne, le pontifex, désigne encore les papes. Etc. Stratifications de passés ? Oui, s’il ne s’agissait que de reliquats inertes, voire de simples réflexes conditionnés par des gestes d’exécration qui remontent peut-être au paléolithique, comme la main devant la bouche si l’on [p. 72] bâille. Mais il s’agit aussi de témoignages demeurés présents et actifs, tels que statues, peintures, monuments, rites et rêves. Et il s’agit surtout de complexes dynamiques, de formes d’exister qui poursuivent dans nos vies — dans l’atome de durée de chacune de nos vies — cette même dialectique qu’on vient de voir s’illustrer par grands pans d’histoire de l’Europe.

Certes, nous n’en sommes plus à dessiner des cartes où l’Europe est le centre du monde — comme cela se fit encore au xve siècle —, mais je crois bien que l’Europe demeure le lieu du monde où l’on observe la plus forte densité d’histoire humaine. Je parle d’une présence simultanée du plus grand nombre d’expériences au moins diverses et parfois de sens opposés. L’Asie et la Russie n’ont pas connu la Renaissance : elles sont en train de passer sans transition de leur Moyen Âge à l’ère de la technique. Les USA n’ont pas eu de Moyen Âge27 et sont issus de l’ère rationaliste-moraliste dont procède sans conflits majeurs notre technique. L’Europe a derrière elle et porte en elle l’Antiquité gréco-latine, le Moyen Âge, la Renaissance et les Lumières, le romantisme, le nationalisme et le socialisme. Elle vient d’entrer dans l’ère technique en conservant les traces vivantes et les conflits de toutes ces phases successives. Cette densité d’histoire est un ressort puissant de l’aventure occidentale.

Les deux communautés

On me dira que l’aventure est sur le point de mal finir, car les régimes totalitaires risquent bien d’en poser le terme. Et il est vrai qu’ils sont intervenus dans une phase de notre évolution qui correspond — un tour de spire au-dessus — à celle de l’expansion chrétienne. De même que la prédication des « derniers temps » et d’une fin du monde imminente fut d’un puissant attrait pour les esclaves de Rome, ainsi voit-on de nos jours le message communiste apporter la promesse d’une « fin de l’histoire », c’est-à-dire d’une fin de la souffrance pour les classes victimes du Progrès, et d’une fin de nos conflits politiques et moraux. Faut-il penser que le communisme figure « historiquement » la nouvelle espérance et le nouveau principe de communion humaine, tandis que nos sociétés se désagrègent à l’intérieur de cadres sclérosés ?

Les données générales du problème de la communauté des hommes en Occident peuvent être résumées en termes analogues, qu’il s’agisse du début de notre être ou de ce siècle. Le christianisme apparut en effet au sein d’une société dont le principe de cohésion semblait épuisé, mais dont les formes institutionnelles étaient encore assez solides et vénérées peur exclure [p. 74] toute réforme profonde, sinon pour refouler les barbares du dehors et réduire les chrétiens au-dedans. Ainsi voyons-nous aujourd’hui l’Europe chassée de l’Asie, investie par les Russes et minée par les communistes, s’accrocher néanmoins à des institutions quasi sacrées — comme la souveraineté nationale — qui l’empêchent à la fois de s’unir pour sa défense et de rallier l’ensemble de ses forces sociales autour d’un grand principe ou d’un espoir commun. Mais le parallèle s’arrête là.

Relevons d’abord deux différences de fait. On a cru pouvoir comparer les chrétiens des catacombes à nos communistes plus ou moins clandestins, mais ces chrétiens n’avaient nullement partie liée avec les Barbares ennemis, et ne représentaient à aucun titre la « cinquième colonne » de quelque empire germain ou hun. Cette première différence met en lumière l’avantage appréciable des Soviets sur Attila. Ensuite, le christianisme ne trouvait devant lui qu’une religion civique, frustrant la faim de l’âme. Mais c’est l’inverse qui se produit sous nos yeux. Devant le milicien fasciste ou communiste, le même signe de Croix se dresse à l’Occident. Les raisons de sa victoire sous Constantin n’ont pas changé. Et l’écrasant fracas des avions volant bas sur les parades sacrées de la Place Rouge ne couvrira jamais ce murmure obsédant, échappé voici près de seize siècles des lèvres de l’empereur Julien mourant : Tu as vaincu, Galiléen ! Vicisti Galilaeus !

Mais quelle que soit l’issue de la lutte engagée, [p. 75] l’antinomie des buts et des réponses est claire. En ce point de la spirale ascendante où l’angoisse de l’homme isolé, soumis au-delà de ses forces à la contradiction des idéaux qu’il n’ose plus croire et des pratiques dont il subit l’injure, exige une réponse brutale ou pacifiante, une voix s’écrie : « Je te libère du tourment de choisir, obéis ! » ; l’autre dit simplement : « Cherche et tu trouveras. » (Car le but est dans la recherche. Et nulle recherche n’est vraiment sans but, puisqu’elle n’est éveillée que par l’appel du but. Et le but est présent dans l’appel, comme la personne l’est dans sa voix.)

En d’autres termes : quand l’homme en est au point de ne demander plus rien d’autre qu’un principe de communauté, c’est-à-dire un moyen quelconque de donner un sens à sa vie engagée dans le monde des hommes, le communisme dit Parti, le christianisme dit Église.

Le Parti est une dictature. Il dicte à chacun son emploi, par suite son personnage et sa morale. Il épure, centralise et tyrannise. Il combat les goûts personnels, qui seraient source de conflits improductifs, et même éventuellement de sabotage. Nous le voyons rétablir les castes28 et recréer un sacré synthétique [p. 76] qui, faute de tradition, s’impose par la Terreur : le Soleil invaincu de Dioclétien annonce la swastika d’Hitler, comme la Déesse Raison de Robespierre cette Nécessité dialectique invoquée par le « Père des peuples » pour mieux décimer ses enfants…

Mais l’Église au contraire est une communauté de vocations personnelles, et donc imprescriptibles. Elle appelle à la liberté dans l’obéissance de la foi. Et cette foi n’a jamais cessé d’être le vrai recours de l’homme contre la loi, fût-elle sanctionnée par le pape. C’est pourquoi le christianisme, partout où il agit dans l’esprit de son chef éternel, détruit les castes et les barrières de classe, de nation, de race et de rang. Certes l’Église, sous toutes ses formes historiques, non romaines autant que romaine, a souvent pactisé avec la loi du « monde ». Mais partout où l’Église agit comme un Parti, il est clair qu’elle trahit sa foi ; tandis que le Parti se conforme à sa loi lorsqu’il devient totalitaire, c’est-à-dire dès l’instant qu’il s’arroge les pouvoirs propres d’une Église29.

Au vide de l’âme et à l’angoisse des isolés, l’Église offrait le type absolument nouveau d’une vie communautaire [p. 77] ouverte et progressive. Le Parti lui aussi offre une Communauté, mais fermée et par suite régressive.

Cette double possibilité communautaire existe en Occident depuis près de vingt siècles. Si l’Occident, un jour, par un choix radical, adoptait l’une et rejetait l’autre à tout jamais, la spire rejoindrait l’axe, ou se muerait en cycle. Dans l’un et l’autre cas, ce serait la fin de l’Histoire.

L’axe

Magie, individu, cité, dissociation, réaction de l’État, anarchie intérieure, régime totalitaire (da capo al fine), chacun de ces moments dialectiques de notre histoire occidentale pourrait être illustré par une surabondance de « documents » et de « faits historiques ». Et chacune de ces catégories pourrait être lue à l’œil nu dans ses témoignages plastiques : le grégarisme médiéval dans l’entassement de pierre d’une vieille cité à l’intérieur de ses murailles circulaires, l’individualisme tempéré dans la dispersion régulière des cottages hollandais ou américains, semblables par le style, soigneusement espacés, mais sans barrières qui les divisent ; l’individualisme revendicateur dans les pavillons de banlieue en France, hétéroclites [p. 82] et clôturés (chien méchant) ; le collectivisme totalitaire dans ses parades et leurs décors austères et plats…

Mais la personne dans tout cela, où l’a-t-on vue ? Catégorie fondamentale et spécifique de l’Occident, serait-elle aussi la seule à ne pouvoir produire ses symboles, ses illustrations, et les preuves de son existence ? C’est le cas effectivement, et l’on conçoit sans peine qu’il n’en puisse aller autrement. La personne est appel et réponse, elle est acte et non fait ou objet, et l’analyse complète des faits et des objets n’en décèlera jamais la preuve incontestable. C’est ainsi qu’un sérieux historien peut écrire : « L’Église chrétienne n’apportait à la société aucun concept juridique ou social nouveau. Elle accepta donc sans résistance, sans vraie répugnance, les institutions de l’État romain30. » Or l’Église, on l’a vu, apportait, dans une société de castes, le principe de la fraternité humaine ; elle sauvait le meilleur de la Grèce et de Rome en opérant l’intégration sans précédent de l’individu libre et du citoyen engagé ; elle apportait ainsi le concept de la personne, au nom duquel tous les autres « concepts juridiques et sociaux » de l’Antiquité allaient subir une progressive refonte et une série de révolutions. Certes, on peut ne pas voir la personne invisible, mais si l’on refuse d’y croire sans preuves « documentées » (il y a pourtant les actes des conciles), on se condamne du même coup à juger sans [p. 83] comprendre les faits et les objets visibles de notre histoire.

En suivant le cours manifesté de notre spire, nous n’avons donc jamais rencontré la personne, pour la raison bien simple quelle est l’axe de la courbe. Elle reste équidistante de chacun de ses points, et son action s’exerce en chacun d’eux, bien qu’elle n’y soit jamais objectivée, introduite ou posée comme un « fait ».

Elle agit sur le Moyen Âge qui, sans elle, eût été encore plus « oriental » et n’eût peut-être pas connu le passage de l’esclave au serf, puis à l’homme libre, le mouvement communal et les Cortès, l’ordre de Saint-François, la chevalerie, — et ce modèle de l’unité dans le divers qu’est la musique, cette plus pure création de l’Europe. Elle agit sur la Renaissance, qui sans elle eût perdu la grande modération — cette forme occidentale de la « sagesse » — qu’on admire dans les œuvres d’un Vitoria, soumettant la raison d’État à la morale chrétienne et posant, dans son De Indis, le principe des devoirs du colonisateur. Elle agit par et dans la Réforme de Calvin, qui met la vocation au-dessus de la cité. Elle agit au xviiie siècle, comme un idéal innommé, sur les législateurs américains, les auteurs du Federalist, et peut-être parfois sur Rousseau31, sûrement sur Goethe. Elle agit d’une [p. 84] manière pseudonyme32 dans la passion intellectuelle d’un Kierkegaard (malgré Hegel et contre lui) avant d’être nommée et définie comme telle par les meilleurs esprits du xxe siècle (malgré le marxisme et contre les doctrines totalitaires). Et c’est encore au xxe siècle qu’elle inspire la première théorie politique qui mérite d’être qualifiée d’axiale, j’entends le fédéralisme, qui combat à la fois la tyrannie de l’unité forcée et l’anarchie des intérêts particuliers.

On pensera bien que je ne dresse pas là un catalogue : j’indique quelques repères, à la volée. Et il est nécessaire qu’ils restent discutables, qu’ils ne prétendent qu’à l’approximation : cela tient à la définition de la personne humaine, nous l’avons vu. La personne n’est jamais ici ou là, mais dans un acte, dans une tension, dans un élan — plus rarement au principe d’un équilibre heureux, telle qu’une œuvre de Bach peut en donner le sens. Nulle part pleinement réalisée dans notre histoire, partout active.

D’une forme de pensée personnaliste

Cependant, l’exercice séculaire de cette dialectique à deux termes dont j’ai montré plus haut qu’elle prend son origine dans la méditation sur le Dieu-homme, [p. 85] n’a pas été sans informer dans notre esprit une certaine manière de penser. Ou peut l’appeler « personnaliste », en ce sens qu’elle est l’homologue, dans les opérations intellectuelles, du paradoxe vivant de la personne. Et il est remarquable qu’elle ait pris forme au xxe siècle, en pleine période d’essor du totalitarisme, parfois amenée à la conscience par ce défi — et alors elle se dit personnaliste — parfois aussi pour des raisons purement « techniques », et dans un contexte de science pure qui semble tout indépendant des circonstances politiques et sociales… Je ne m’attacherai, ici, qu’à la forme commune que revêtent les raisonnements de mes contemporains dans les domaines les plus variés de leurs recherches et de leur conduite.

Le problème des maxima contradictoires (ou incompatibles) se posait aux docteurs de Nicée sous cette forme : comment concilier l’unité de l’essence divine et la diversité des « aspects » du Dieu révélé (Père, Fils, et Saint-Esprit) ? Ensuite, comment concilier en un seul être historique et divin, Jésus-Christ, les deux termes, vrai homme et vrai Dieu ? Le résultat de ce débat fondamental fut la notion de Personne divine, plus tard transférée par analogie à la personne humaine, c’est-à-dire à l’individu naturel qui reçoit une vocation de Dieu ; puis à tout être humain considéré dans sa dignité.

La dialectique particulière qui se constitua au cours de ces débats, informa par la suite toute la pensée théologique, dans les époques où la philosophie n’était encore que sa servante. Mais la philosophie se trouve [p. 86] à l’origine des doctrines politiques et juridiques d’une part, et de la pensée scientifique de l’autre.

Sautons au xxe siècle. Nous y voyons posé, dans les domaines les plus divers, mais cette fois-ci de la manière la plus expresse, le problème des maxima contradictoires. J’en donnerai cinq exemples.

Chaque homme est à la fois distinct, unique, mais lié à un corps social, à des semblables. Il est libre mais responsable. Le maximum de liberté correspondrait donc à ses yeux au minimum de responsabilité. En fait, la liberté de Robinson est d’autant plus vide qu’elle est plus totale, tandis que la responsabilité maxima d’un roi idéalement consciencieux (ou de tout homme qui serait entièrement absorbé par son rôle civique) ne laisse plus de place à la vie distincte de l’individu. Comment concilier dans ces conditions la liberté et l’engagement ?

Le problème de l’éducation est analogue : il s’agit en principe de transmettre à l’enfant le maximum de conduites et de connaissances acquises, c’est-à-dire de le préparer à vivre comme les autres ; mais en même temps il s’agit de l’amener au maximum d’indépendance individuelle, c’est-à-dire de le préparer à vivre à sa façon.

Dans la vie politique, voici l’antinomie : le maximum d’indépendance d’une nation quelconque exclut le maximum de prospérité pour ses habitants. Comment concilier la souveraineté absolue des nations et la paix, ou inversement l’interdépendance des nations et leur autonomie ?

[p. 87] L’avantage de l’acheteur et celui du vendeur sont des maxima contradictoires de l’économie de tous les peuples : en fait, ils se concilient dans un prix. Mais aujourd’hui, l’économie occidentale doit faire face à des conflits d’un autre ordre, celui de l’initiative privée et du dirigisme, par exemple, ou celui de la démocratie économique : donner le plus au plus grand nombre.

L’exemple le plus célèbre et le plus net de maxima incompatibles nous est fourni par la physique. Il s’exprime par le principe d’incertitude de Heisenberg, selon lequel on ne peut déterminer avec la plus grande précision la vitesse d’un corpuscule qu’en laissant imprécise sa position, et réciproquement. La dualité onde-corpuscule fournirait un autre exemple…

Mais ne s’agit-il pas simplement, dans tout cela, des vieilles antinomies fondamentales formulées par les présocratiques, et que vingt-cinq siècles de pensée n’ont pas encore résolues ? Celle de l’atomisme et du continu, ou celle de l’un et du multiple, qui opposa si passionnément les éléates aux pythagoriciens ? Faut-il imaginer que la pensée grecque, hantée par cette forme antinomique de l’entendement, l’aurait transmise aux Pères de l’Église primitive ? La parenté formelle est indéniable et le langage était le même. Pourtant, entre ces philosophes mystiques et ces évêques missionnaires, il y a le fait historique de l’Incarnation.

L’Incarnation ne pose pas un problème de logique (sauf s’il s’agit de formuler un dogme), parce qu’elle [p. 88] est l’événement de la Médiation. Elle n’est nullement l’aboutissement d’un processus dialectique, mais le point de départ de la foi. Cette Médiation réalisée, impensable mais accomplie, fut aussi la seule plénitude parfaite de la personne. Hors de la foi en elle, dans le monde où elle a paru, la Croix qui sauve devient aussi un « Signe de contradiction ». Car en fait, nous nous découvrons incapables de vivre constamment dans la foi. « Il n’y a pas un juste, pas même un seul », dit le même Évangile qui nous ordonne : « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Et c’est pourquoi le monde occidental, qu’on ne devrait jamais appeler « le monde chrétien » mais qui fut marqué le premier par ce signe de croix indélébile, était voué dès le début de son ère aux contradictions, aux conflits nés de la permanente dualité de l’individu et de sa vocation, et propagés de là dans tous les ordres. Dans ce principe d’imperfection, je vois le secret du dynamisme sans répit qui nous travaille. Sans répit nous cherchons des synthèses, des méthodes d’exclusion de la contradiction, des conduites praticables, des garanties de repos pour l’âme et l’intellect enfin réconciliés. Nous ne trouvons pas le repos, mais de nouveaux problèmes que nous posent les succès ambigus de nos recherches. Nous ne trouvons pas l’Eldorado de l’âme, mais l’or et les espaces américains. Nous ne trouvons pas la quadrature du cercle, mais des méthodes pour pénétrer bien plus avant dans les secrets de la matière et du cosmos. Nous cherchons des formules d’unité à tout prix, et nous trouvons la [p. 89] société totalitaire ou les nations, qui nous divisent. Il faudra donc chercher plus loin… Et pour un Hegel qui proclame qu’il tient la clé et le système d’une médiation universelle par l’Idée, il y a toujours un Kierkegaard qui nous rappelle qu’entre l’Idée et l’existence surgit le drame : « Tant que je vis, je vis dans la contradiction… »

Cette description de l’existence occidentale tendrait à la représenter comme « impossible » et de plus en plus invivable. Et dans un certain sens, elle l’est, hors de la foi. Mais en fait, elle est soutenue par la continuelle invention de solutions relatives et de compromis utiles, c’est-à-dire d’ordres provisoires, bientôt sujets eux-mêmes à de nouvelles révolutions, comme on le voit notamment dans le progrès des sciences.

L’antinomie fondamentale, originelle, de la Personne divine, ne saurait être résolue ni dépassée. Elle doit être assumée par la foi, au prix de ce changement de l’homme lui-même que le christianisme appelle la conversion.

De même l’antinomie constitutive de la personne humaine ne peut être évacuée par aucune médiation théorique. La personne ne saurait être conçue, par exemple, comme une synthèse harmonieuse d’individualisme et de collectivisme, non plus que la santé ne saurait naître d’un heureux compromis entre la peste et le choléra.

Mais le conflit existentiel de la personne se reflète, ou mieux se projette, dans tout ce que l’homme occidental pense ou fait. Notre passion de la diversité et [p. 90] notre passion de l’unité multiplient les couples antinomiques mais aussi découvrent des moyens nouveaux de rendre leurs tensions fécondes, ou au contraire de les éliminer, s’ils se révèlent factices. C’est là le principe de toute la recherche occidentale, et c’est lui qui préside aujourd’hui aux tentatives les plus riches d’avenir dans les divers domaines que je viens de signaler. En politique, par exemple, la théorie fédéraliste se développe en réponse au double défi de l’anarchie individualiste (ou nationaliste) et de la réaction totalitaire : il s’agit là de la recherche d’un optimum entre deux maxima contradictoires. En science, au contraire, une logique nouvelle tente de surmonter les antinomies auxquelles aboutit la physique : il s’agit là de changer notre entendement, afin de résoudre les contradictions qui ne tenaient qu’à nos catégories inadéquates33.

Dans ce sens, et dans les limites que l’on vient d’indiquer, la pensée personnaliste peut être qualifiée de médiatrice, autant que d’instigatrice de conflits. Elle représente la « sagesse » de l’Occident, sagesse aventureuse et dynamique — non pas sereine — et qui aurait pour symbole Ulysse cherchant sa voie [p. 91] entre un Charybde et un Scylla toujours à nouveau surgissants.

Note sur Robinson

Un cas-limite peut nous faire mieux comprendre, par contraste, la réalité de la personne : c’est celui de Robinson Crusoé, mythe de l’individu à l’état pur. Je parlais de sa liberté vide, parce que totale. Mais vide de quoi ?

Ce qui rend la liberté « vide », c’est l’absence de tout point d’application possible du désir et de la volonté. Faute d’un champ d’action au moins potentiel, dont il se trouve coupé par l’Océan désert, Robinson ne peut pas jouir vraiment de la liberté dont il jouit.

Dès que la liberté se réalise en actes, elle engage l’individu dans la responsabilité. Une tension s’institue du même coup entre liberté et responsabilité. Loin de s’exclure, celles-ci s’actualisent donc réciproquement. Si la tension tombe, parce qu’une coupure intervient entre les deux pôles ou parce que l’un absorbe l’autre, il n’y a plus ni vraie liberté ni vraie responsabilité.

Imaginons maintenant la contrepartie de Robinson : une responsabilité vide parce que totale.

Ce qui la rend vide, c’est l’absence de toute volonté et de tout désir distincts de leur immédiate application. [p. 92] Le militant totalitaire parfait se trouve dans ce cas. Il ne peut pas assumer vraiment la responsabilité dont il est chargé, faute d’une liberté au moins potentielle, dont il se trouve coupé par le seul fait que l’idée de liberté est liée dans son esprit à l’idée de l’erreur sociale, et signifie les sanctions immédiates de la Terreur.

Ainsi la fuite devant tout engagement et l’absorption complète dans l’engagement social entraînent identiquement une chute de la tension, et par suite, la perte simultanée de toute vraie liberté et de toute vraie responsabilité.

Ou encore : l’individualisme étant la tendance insulaire de l’homme, le collectivisme, sa tendance totalitaire, le premier semble exalter le moi et le second le sacrifier. Mais en réalité les deux tendances divergent moins qu’elles ne forment un cercle. À la limite, en effet, ces deux formes de fuite devant la personne vont se confondre et s’annuler dans l’impersonnel immobile. Car à la limite, l’État totalitaire devient une île, tandis que l’île de Robinson représente le seul État idéalement totalitaire.

On voit par là qu’un dosage égal des deux tendances ne pourra jamais recréer la tension personnelle, mais au contraire aboutirait à la déprimer totalement. La personne ne peut être composée : elle est initiale ou elle n’est pas. On voit aussi dans quelle complicité se trouvent liés celui qui refuse de s’occuper de la chose sociale et celui qui cède à la tyrannie, l’égoïste et l’embrigadé, celui qui murmure « chacun pour soi » [p. 93] et celui qui crie « l’État pour tous ». Ces deux démissionnaires de la personne, ces deux fuyards devant la vocation, sont au même titre les saboteurs de l’Occident. Eux seuls, en se multipliant, seraient capables d’enliser l’Histoire, et de mettre un terme ignominieux à l’Odyssée occidentale de l’âme.