Campus

n° 107 février-mars 2012

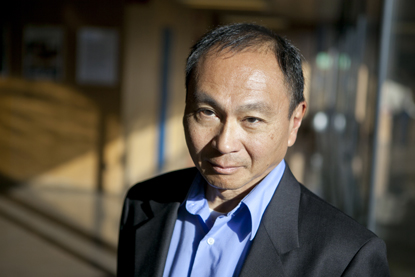

L'invité | Francis Fukuyama

Aux origines de la fin de l’histoire

Francis Fukuyama, philosophe, économiste et chercheur en sciences politiques américain, était l’invité d’honneur de la cérémonie de remise des Prix Latsis l’automne passé. Rencontre avec celui qui, en 1992, annonçait la «Fin de l’histoire»

Dans votre dernier livre*, vous expliquez que pour obtenir une démocratie fonctionnelle, il faut au moins trois ingrédients: un Etat, sa soumission au droit et l’obligation pour les dirigeants de rendre des comptes. Pouvez-vous préciser?

Francis Fukuyama: En Europe, la marche vers la démocratie a commencé avec l’établissement d’une loi transnationale que l’on doit en grande partie à l’Eglise catholique. Beaucoup de gens, à commencer par le sociologue et économiste allemand Max Weber, ont insisté sur le rôle joué par la Réforme protestante dans l’établissement des démocraties libérales. Ils ignorent en réalité que les racines historiques de cette évolution remontent au moins au XIe ou XIIe siècle. Alors qu’elle lutte pour se libérer de l’emprise du Saint Empire romain, l’Eglise catholique rétablit le Code Justinien. Cette loi, léguée par l’empereur romain d’Orient Justinien 1er (483-565), a d’abord servi à l’Eglise elle-même, notamment pour nommer les évêques et le reste de sa hiérarchie sans passer par les autorités politiques. Elle est ensuite devenue la base du droit civil continental. En d’autres termes, l’Eglise a pu émettre des règles s’appliquant à tout le monde, même aux princes. Ce qui est la définition de l’état de droit. Quand les premiers monarques européens ont commencé à centraliser le pouvoir et à édifier des Etats solides, ils ont dû tenir compte de ce cadre légal et respecter les droits de leurs élites. L’empereur chinois, par exemple, n’a jamais eu à se soucier de cela.

L’état de droit ne s’est donc pas imposé partout?

Il est apparu dans les sociétés possédant une hiérarchie religieuse indépendante capable de limiter le pouvoir des politiques. C’est le cas de l’hindouisme, de l’islam, de la chrétienté et du judaïsme. La Chine est la seule grande civilisation où jamais – jusqu’à aujourd’hui – un pouvoir religieux n’a réussi à contrebalancer l’Etat. Dans ce pays, l’évolution politique a commencé avec l’établissement d’un Etat puissant et moderne formé il y a plus de deux millénaires et dont le gouvernement autoritaire actuel est la continuité. Mais il n’y a jamais eu d’état de droit. Il existe bien une constitution mais le Parti communiste qui l’a rédigée pourrait simplement la déchirer s’il en avait envie.

Une fois qu’il existe un état de droit et un Etat fort, il faut encore que les dirigeants soient obligés de rendre des comptes.

Il ne suffit pas de souhaiter une démocratie pour en créer une. En réalité, si des citoyens n’arrivent pas à se mobiliser en organisations capables de résister au pouvoir, il n’y en aura jamais. En Angleterre, un roi a voulu créer une monarchie absolue au XVIIe siècle sur le modèle français. Le parlement s’est élevé contre cette idée, une guerre civile a éclaté, le roi a été décapité, un autre a été renversé, etc. C’est selon ce genre de processus, où les forces gouvernementales et de la société s’équilibrent, que la démocratie finit par s’installer. Dans le monde arabe, si les dictateurs Ben Ali, Moubarak et Kadhafi ont pu être renversés en Tunisie, Egypte et Libye, c’est parce que la société civile, longtemps faible, a finalement été capable de s’organiser, de mobiliser la population, de la faire sortir dans la rue, de résister à l’armée, etc.

Pensez-vous que les conditions sont réunies pour que le «printemps arabe» débouche sur l’avènement de véritables démocraties?

L’une des raisons pour lesquelles j’ai écrit mon livre est de rappeler à quel point il est difficile d’accéder à des institutions démocratiques. Il faut donc avoir des attentes réalistes en ce qui concerne la Tunisie, l’Egypte et, surtout, la Libye où l’Etat, l’état de droit et l’obligation pour les dirigeants de rendre des comptes sont absents depuis quarante ans. Le temps nécessaire pour créer ces institutions sera long.

Le titre de votre livre, l’«Origine de l’ordre politique», ressemble à celui de Darwin, l’ «Origine des espèces». Est-ce un hasard?

Ce n’est pas une pure coïncidence. Je défends une théorie évolutionniste de la politique. Je crois que les institutions politiques évoluent par des processus de variation et de sélection que l’on peut comparer à ceux qui œuvrent dans l’évolution biologique. Il existe en effet de grandes variétés d’organisations sociales possibles et certaines survivent tandis que d’autres disparaissent, généralement sous l’effet de compétitions militaires. L’évolution sociale est néanmoins très différente de son pendant biologique dans la mesure où elle peut par exemple être dirigée de manière rationnelle. Cela dit, mon dernier livre est une tentative de repenser certaines des questions soulevées dans un ouvrage antérieur, La Fin de l’histoire et le dernier homme, paru en 1992. L’une des nouveautés, c’est que, si l’on se penche attentivement sur les archives historiques, on remarque qu’il existe beaucoup plus d’accidents et de chance – donc d’aléatoire – impliqués dans l’évolution des institutions politiques que ce que je reconnaissais auparavant. C’est pour cela qu’il a fallu que je remonte aux «origines» plutôt que d’aller une fois encore vers la «fin».

Vous remontez d’ailleurs jusqu’aux primates…

C’est pour expliquer que, contrairement à ce qu’ont écrit les philosophes Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes, l’être humain n’a jamais connu un stade pré-social. Il descend d’une espèce de primates qui avait sans aucun doute déjà un comportement hautement social. Le problème, c’est que nous sommes sujets à tomber naturellement dans le népotisme.

Comment cela?

Les formes de sociabilité dont nous avons hérité sont, entre autres, celles que les biologistes appellent l’altruisme réciproque et la sélection de parentèle. En d’autres termes, nous avons un penchant naturel pour l’échange de faveurs entre individus et nous suivons une tendance tout aussi naturelle à favoriser nos amis et notre famille. Le problème, c’est qu’il est impossible de construire un Etat moderne sur cette base. Il faut au contraire des institutions impersonnelles et un Etat qui traite les gens comme des citoyens les plus égaux possibles. Dans un Etat moderne, qui a dépassé la forme de sociabilité que la biologie nous a léguée, on risque d’aller en prison si l’on donne un contrat à son cousin.

Comment ce changement s’est-il opéré?

En Europe, plus que partout ailleurs dans le monde, les sociétés basées sur les liens de parenté ont décliné très tôt. Les hordes germaniques qui ont déferlé sur l’Empire romain étaient organisées de manière tribale. Mais deux ou trois générations à peine après leur conversion au christianisme, elles ont perdu cette caractéristique et sont devenues plus individualistes. L’Eglise a joué, là encore, un rôle déterminant, notamment en s’opposant à quatre pratiques: le mariage entre parents proches, le mariage avec une veuve d’un parent proche, l’adoption d’enfants et le divorce. L’Eglise a imposé ces règles pour des raisons purement égoïstes: elle voulait éviter que des biens ne restent indéfiniment dans les mêmes familles, ce qui aurait empêché qu’elle mette elle-même la main dessus. Il n’en reste pas moins qu’elle a ainsi encouragé très tôt une forme de liberté vis-à-vis du réseau familial étendu. Cet individualisme très précoce a favorisé à son tour, bien plus tard, la propriété privée, l’émergence d’une bourgeoisie commerçante, le capitalisme, etc. On pense souvent que cette séquence est déclenchée par protestantisme, comme l’a écrit Max Weber. En réalité, ses racines sont à chercher plus loin dans le passé.

Vous êtes devenu mondialement célèbre grâce à votre ouvrage «La Fin de l’histoire et le dernier homme». Le titre a souvent été mal compris. Qu’entendiez-vous par là?

La «fin de l’histoire» est une formule du philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que Karl Marx a reprise ensuite à son compte. Elle signifiait, pour Marx, que l’évolution historique avait une direction et qu’à la fin se trouvait l’utopie communiste. Ce que j’ai observé en 1989, c’est que nous n’allions pas vers le communisme mais que nous allions nous arrêter avant, au stade de la démocratie bourgeoise et du capitalisme. Dans mon esprit, c’était cela la fin de l’histoire.

* «The Origins of Political Order, From Prehuman Times to the French Revolution», Francis Fukuyama, Profils Books, 608 p.