Campus

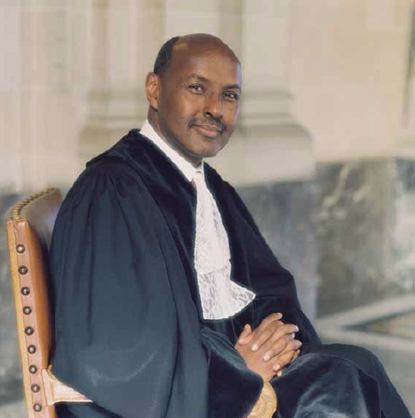

L'invité | Abdulqawi Ahmed Yusuf

«La notion de souveraineté nationale est aujourd’hui dépassée»

Mettre sur pied un institut de droit international sur le sol africain, c’est l’objectif que s’est fixé Abdulqawi Ahmed Yusuf. Juge à la Cour internationale de justice et ancien enseignant de la Faculté de droit, il était de passage à Genève dans le cadre du Master in International Dispute Settlement. Entretien

Vous êtes le premier juge somalien à siéger au sein de la Cour internationale de justice. Comment s’est construit votre parcours?

Abdulqawi Ahmed Yusuf: Par accident. Je voulais en fait étudier la médecine, mais il n’existait pas de Faculté dédiée à cette discipline en Somalie, ma patrie d’origine. Il existait par contre une Faculté de droit. Je travaillais alors à la Caisse de sécurité sociale de Mogadiscio, une ville dans laquelle je me sentais bien et où je comptais rester. J’ai choisi le droit international à une époque où personne, en Somalie, ne s’y intéressait. Pourtant, mon pays était impliqué dans plusieurs conflits territoriaux avec ses voisins, le Kenya et l’Ethiopie. Deux conflits armés ont même éclaté entre la Somalie et l’Ethiopie. Je trouvais intéressant de voir comment des pays frères pouvaient résoudre ce type de conflits de manière pacifique. C’est ainsi que j’ai fait mes premiers pas dans le domaine du droit international, en consacrant ma thèse au travail du comité de l’Organisation de l’Union africaine sur la médiation, conciliation et arbitrage. Après quelques années en Somalie, je suis venu à Genève, car il n’y avait pour moi pas d’endroit plus approprié que l’Institut de hautes études internationales pour approfondir mes connaissances.

Et une fois votre diplôme en poche?

Je suis un touche-à-tout. J’ai commencé dans le domaine du droit international économique. Ma thèse était consacrée à l’utilisation des préférences tarifaires comme instrument d’intégration dans le commercer international des pays en voie de développement, le tout dans le cadre du GATT, l’instance qui a précédé l’OMC. En tant que juriste à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), j’ai aussi conseillé des pays en voie de développement dans le cadre du l’Uruguay Round, à Genève. J’ai vécu ensuite en Namibie, pour comprendre le travail des Nations unies pour le maintien de la paix sur le terrain, et à New York, en tant que représentant de la CNUCED. J’ai aussi séjourné à Vienne, comme conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et puis, après un passage à l’Unesco, j’ai été élu à la Cour internationale de justice en 2008.

Quel regard portez-vous sur l’évolution de cette institution créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale?

Au début du XXe siècle, les Etats étaient réticents à confier le règlement de leurs différends à des organes judiciaires indépendants. Ils acceptaient la forme de l’arbitrage du bout des lèvres, car ils avaient la possibilité de nommer les arbitres et, ainsi, de ne pas perdre le contrôle sur le processus. La notion de souveraineté nationale était alors extrêmement forte. C’est totalement dépassé aujourd’hui. Les cours internationales ont acquis la confiance des Etats. Ces derniers se sont rendu compte que les instances judiciaires se fondaient avant tout sur le droit pour rendre leurs décisions, au-delà de toute considération partisane. Les règles fondamentales du droit international sont aujourd’hui pleinement acceptées, en amont du règlement judiciaire proprement dit. Entre les années 1950 et les années 1980, les pays en voie de développement ont suivi le même chemin. C’est la raison pour laquelle les nations latino-américaines et africaines constituent, de nos jours, la majeure partie des clients recourant aux instances judiciaires internationales.

Quelles sont les relations entre la Cour pénale internationale et la Cour européenne de justice?

La Cour européenne, basée au Luxembourg, traite essentiellement des questions liées à l’intégration européenne. Pour des différends antérieurs à la création de la Cour européenne, c’est la Cour internationale de justice qui est mise à contribution. C’est ainsi que cette dernière traite toujours des litiges liés à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple la spoliation de particuliers ou des cas de travail forcé. Elle a tout récemment rendu un arrêt sur un différend opposant l’Italie et l’Allemagne depuis plus de soixante ans.

Vous souhaitez mettre sur pied un institut de droit international sur le continent africain. Dans quel but?

L’Afrique participe de manière très active à l’élaboration du droit et des règles qui sont aujourd’hui appliqués au niveau international et régional. Dans le cadre de l’Union africaine par exemple, les nations du continent produisent de nombreuses conventions, protocoles et accords multilatéraux qui s’appliquent entre pays africains. Des institutions très complexes et placées sous le régime du droit international sont en train de voir le jour. Le problème, c’est que la majorité des juristes internationalistes, dont les compétences sont cruciales pour la conduite de ces actions, ne sont pas d’origine africaine, mais viennent de l’Occident. C’est pour combler cette carence que la Fondation africaine pour le droit international, une entité créée en 2003, s’est engagée pour le lancement d’un institut de formation et de recherche en droit international sur le sol africain.

Les étudiants africains ne pourraient-ils pas continuer à se former à l’étranger, à Genève par exemple?

L’impossibilité pour les étudiants de se former sur le continent provoque un réel déséquilibre socioéconomique, voire même politique. Aujourd’hui encore, les seules universités formant des juristes en droit international sont sud-africaines. Les étudiants qui souhaitent se diriger vers cette discipline s’expatrient en Occident par nécessité et, par la suite, ne reviennent pas ensuite au pays. A l’issue de leur formation, ils sont engagés par des organisations gouvernementales ou des multinationales.

Comment comptez-vous structurer l’institut?

Nous aimerions débuter par la mise sur pied de cours spécialisés, sous la forme de modules d’une durée de quatre ou cinq semaines, focalisés sur certaines thématiques du droit international, puis passer d’ici deux à quatre ans à des programmes postgradués. La collaboration que nous aimerions établir avec l’Institut de hautes études internationales et du développement et la Faculté de droit de l’Université de Genève est à ce titre très précieuse, car nous pourrions alors compter sur deux institutions reconnues dans le domaine du droit international et qui ont une expertise acquise de longue date dans l’établissement de programmes de formation. Nous voulons commencer nos activités le plus tôt possible, en 2013 déjà.

Quelles thématiques allez-vous aborder?

Des problématiques qui concernent tout particulièrement les nations africaines. La palette est large: intégration économique, droit de l’Union africaine, droits de l’homme, règlement judiciaire des conflits internationaux... L’idée est de proposer des cours spécialisés pour de petits groupes de juristes qui participeront ensuite au développement économique et politique de leur pays.

Pourquoi avoir choisi de baser cet institut panafricain en Tanzanie?

Arusha, la capitale du pays, accueille déjà le Tribunal pénal international pour le Rwanda, la Cour africaine pour les droits de l’homme et des peuples et la Cour de justice de l’Afrique de l’Est. Ce sera bientôt le cas aussi pour la Cour de justice africaine, encore en devenir. Sans exagérer, on peut affirmer qu’Arusha est en train de devenir la capitale du droit africain. Le choix s’est imposé naturellement. En outre, c’est sur la proposition des autorités tanzaniennes que l’Assemblée des chefs d’Etat de l’Union africaine a accepté, tout récemment, la création et la mission de l’Institut.

Genève n’accueillera-t-elle donc bientôt plus les juristes internationalistes en provenance d’Afrique?

L’objectif est de former les professionnels qui travailleront dans les institutions judiciaires africaines, en particulier des avocats. C’est donc avant tout pour couvrir des besoins essentiels dans le fonctionnement ordinaire de la machine judiciaire que nous avons besoin de pouvoir former des étudiants sur place. Pour des enseignements spécialisés et touchant le fonctionnement des instances judiciaires internationales ou des organisations gouvernementales, Genève conserve son statut de haut lieu de formation.

Propos recueillis pas Pascal Vermot